- ホーム

- 協会からのお知らせ

協会からのお知らせ

2018/4/9

2018年度・第1回公開セミナーが「葬儀従事者としてグリーフケアに繋がる死後処置」のテーマで開催されました。

4月3日に知恩院和順会館で、2018年度 第1回 公開セミナーを実施しました。

講師は宿原寿美子先生(死化粧師・株式会社キュア・エッセンス代表)。

セミナーテーマは、「葬儀従事者としてグリーフケアに繋がる死後処置」でした。

宿原先生は、アパレル・化粧品などの流通業界を経て、葬祭業に従事されました。

現在は、亡くなった方の処置や死化粧・納棺を提供する企業の代表として、葬祭全般のプロデュースや企業の人材育成、葬祭専門学校や企業では、企業内研修や講習会の講師として登壇されています。

近年は、医療・介護現場に対しても、エンゼルケアの在り方を提唱。

グリーフケアの観点から、医療・介護・宗教者・葬送専門家との連携の重要さを感じ、他業種との勉強会チームビハーラを開催されています。

セミナーでは、

・搬送時から処置を遺族に説明しながら行うことの大切さ

・ドライアイスのあて方

・褥瘡があるときの対処の仕方

など具体的な処置の方法を講義されました。

また、ゴム製のデスマスク人形を使いながら保湿やメイクの方法を実習で行い、現場の方がすぐに自社で実践できる内容が豊富に含まれていました。

受講者の感想を一部、ご紹介します。

■今、納棺メイクにチャレンジしようと思っています。故人様用の化粧品の使い方など一つ一つのことがとても勉強になりました。また普通のメイク用品を使う時の良い点、よくない点などもすごくわかりやすかったです、(葬儀社従業員)

■グリーフケアと一言で言っても、色々な方法やご遺族への寄り添い方がさまざまあるのだと学べました。なんとなく化粧をするのではなく、こつや理論的な方法があり、社内で共有しようと思います。(葬儀社従業員)

■立場的に普段知ることができない内容について勉強できた。グリーフケアがいかに大切か、また先生の遺族への心配りの広さ・深さがとても伝わってきて、葬儀従事者の立ち位置について、理解できたように思いました。(葬儀司会業)

受講生の皆様、ご登壇いただいた宿原先生、ありがとうございました。

4月3日に知恩院和順会館で、2018年度 第1回 公開セミナーを実施しました。

講師は宿原寿美子先生(死化粧師・株式会社キュア・エッセンス代表)。

セミナーテーマは、「葬儀従事者としてグリーフケアに繋がる死後処置」でした。

宿原先生は、アパレル・化粧品などの流通業界を経て、葬祭業に従事されました。

現在は、亡くなった方の処置や死化粧・納棺を提供する企業の代表として、葬祭全般のプロデュースや企業の人材育成、葬祭専門学校や企業では、企業内研修や講習会の講師として登壇されています。

近年は、医療・介護現場に対しても、エンゼルケアの在り方を提唱。

グリーフケアの観点から、医療・介護・宗教者・葬送専門家との連携の重要さを感じ、他業種との勉強会チームビハーラを開催されています。

セミナーでは、

・搬送時から処置を遺族に説明しながら行うことの大切さ

・ドライアイスのあて方

・褥瘡があるときの対処の仕方

など具体的な処置の方法を講義されました。

また、ゴム製のデスマスク人形を使いながら保湿やメイクの方法を実習で行い、現場の方がすぐに自社で実践できる内容が豊富に含まれていました。

受講者の感想を一部、ご紹介します。

■今、納棺メイクにチャレンジしようと思っています。故人様用の化粧品の使い方など一つ一つのことがとても勉強になりました。また普通のメイク用品を使う時の良い点、よくない点などもすごくわかりやすかったです、(葬儀社従業員)

■グリーフケアと一言で言っても、色々な方法やご遺族への寄り添い方がさまざまあるのだと学べました。なんとなく化粧をするのではなく、こつや理論的な方法があり、社内で共有しようと思います。(葬儀社従業員)

■立場的に普段知ることができない内容について勉強できた。グリーフケアがいかに大切か、また先生の遺族への心配りの広さ・深さがとても伝わってきて、葬儀従事者の立ち位置について、理解できたように思いました。(葬儀司会業)

受講生の皆様、ご登壇いただいた宿原先生、ありがとうございました。

2018/2/16

第11回 子どもの死とグリーフケアについて考える交流講座

こども遺族会「小さないのち」は、子供を亡くした遺族を主に対象とする遺族会です。

代表の坂下さんは、当協会設立当初より講師としてご登壇いただくなど、ご協力をいただいています。

テーマ詳細・連絡先は、画像をご参照ください。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

■第11回 子どもの死とグリーフケアについて考える交流講座■

テーマ

「二次的喪失・二次的問題への病院のやさしさ」

脳腫瘍になった長女(2才)の闘病から看取りを通して、特別な配慮は得られませんでした。

その後、父親は「複雑性悲嘆」に陥り、のちに生まれた長男が不慮の事故で亡くなる前後から、病院でさまざまな配慮に恵まれました。

とりわけ持病のある次女の主治医は、悲しみと困難を多くもつわが家に、寄り添い、支え続けてくれています。

発作で救急搬送となった次女が、思いがけず、長男が眠るICUで隣のベッドに寝かせてもらえたことは、偶然とは思えぬ次女への贈り物でした。

度重なる入院から虐待を疑われたときに親を護ってくれたのも、長男の元主治医でした。

子どもを相次いで亡くした家庭が、医療のなかで、今もどう見守られているかお話しします。

発表者

「小さないのち」会員

対象

医療従事者

日時

2018年3月11日(日)10:45〜13:00 開場10:30

場所

関西学院大学 梅田キャンパス1005室 茶屋町アプローズタワー10階

定員

40人(要予約)

参加費

小さないのち(子どもを亡くした家族の会)の運営への支援として

1口 500 円の寄付を 3 口(1500 円)以上でお願いいたします。

申し込み・問い合わせ

「小さないのち」に直接お願い致します。

※連絡先は、PDFをご参照ください。

PDFダウンロード

こども遺族会「小さないのち」は、子供を亡くした遺族を主に対象とする遺族会です。

代表の坂下さんは、当協会設立当初より講師としてご登壇いただくなど、ご協力をいただいています。

テーマ詳細・連絡先は、画像をご参照ください。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

■第11回 子どもの死とグリーフケアについて考える交流講座■

テーマ

「二次的喪失・二次的問題への病院のやさしさ」

脳腫瘍になった長女(2才)の闘病から看取りを通して、特別な配慮は得られませんでした。

その後、父親は「複雑性悲嘆」に陥り、のちに生まれた長男が不慮の事故で亡くなる前後から、病院でさまざまな配慮に恵まれました。

とりわけ持病のある次女の主治医は、悲しみと困難を多くもつわが家に、寄り添い、支え続けてくれています。

発作で救急搬送となった次女が、思いがけず、長男が眠るICUで隣のベッドに寝かせてもらえたことは、偶然とは思えぬ次女への贈り物でした。

度重なる入院から虐待を疑われたときに親を護ってくれたのも、長男の元主治医でした。

子どもを相次いで亡くした家庭が、医療のなかで、今もどう見守られているかお話しします。

発表者

「小さないのち」会員

対象

医療従事者

日時

2018年3月11日(日)10:45〜13:00 開場10:30

場所

関西学院大学 梅田キャンパス1005室 茶屋町アプローズタワー10階

定員

40人(要予約)

参加費

小さないのち(子どもを亡くした家族の会)の運営への支援として

1口 500 円の寄付を 3 口(1500 円)以上でお願いいたします。

申し込み・問い合わせ

「小さないのち」に直接お願い致します。

※連絡先は、PDFをご参照ください。

PDFダウンロード

2018/2/1

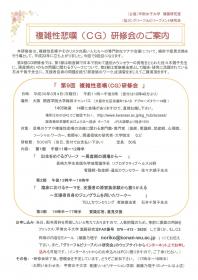

第9回 複雑性悲嘆研修会のご案内

本日は、表題の研修会をご案内します。

日時:平成30年3月4日(日) 11:00〜17:00

場所:関西学院大学 梅田キャンパス

大阪市北区茶屋町19-19 アプローズタワー14階 1405号

対象:悲嘆のケアや複雑性悲嘆の治療に関わる専門職・専門家・

関連領域の研究者・大学院生など

研修費:5,000円

定員:50名

内容:第1部 出生をめぐるグリーフ 〜周産期の現場から〜

第2部 臨床におけるテーマを支援者の原家族体験から振り返る

〜支援者自身のジェノグラムを用いたワーク〜

第3部 質疑応答・意見交換

※時間・講師などは添付画像をご参照下さい。

申し込み:FAX・メール・ウェブより申し込み

※詳しくは添付画像をご参照下さい。

申込書ダウンロード

その他:研修会終了後、懇親会あり

本日は、表題の研修会をご案内します。

日時:平成30年3月4日(日) 11:00〜17:00

場所:関西学院大学 梅田キャンパス

大阪市北区茶屋町19-19 アプローズタワー14階 1405号

対象:悲嘆のケアや複雑性悲嘆の治療に関わる専門職・専門家・

関連領域の研究者・大学院生など

研修費:5,000円

定員:50名

内容:第1部 出生をめぐるグリーフ 〜周産期の現場から〜

第2部 臨床におけるテーマを支援者の原家族体験から振り返る

〜支援者自身のジェノグラムを用いたワーク〜

第3部 質疑応答・意見交換

※時間・講師などは添付画像をご参照下さい。

申し込み:FAX・メール・ウェブより申し込み

※詳しくは添付画像をご参照下さい。

申込書ダウンロード

その他:研修会終了後、懇親会あり

2018/1/29

2017年度・第7回公開講座が「認知症も持ちながら老い、逝く高齢者のケア」のテーマで開催されました。

厳しい寒さが続いています。

本年もよろしくお願い致します。

1月28日(日)当協会で、第7回公開講座を実施しました。

講師は中筋美子先生です。

中筋先生は現在、兵庫県立大学 看護学部 助教としてご活躍されています。

ご専門は、老年看護学。2011年に老人看護専門看護師認定取得。

特に認知症看護を専門として、大学での教育・研究活動とともに、老人看護専門看護師として医療機関における実践活動や専門職支援にも取り組んでいます。

受講生のご感想をご紹介します。

〇「心地よさ」「体験していること」どれも当事者の方の視点でお話が聞けて、自分の日々のケアが本当にその視点でできているのか振り返るきっかけとなりました。月1回のミーティングで「意思決定のプロセス」について、提案し、活用できたらと思いました。また、当事者の本も活用したいと思います。

〇実際の経験からのお話や、本人の立場となって感じることや思うことをわかりやすく講義してくださったのでとてもよかったです。新しい施設で働くことになり、その際一緒に働くスタッフと認知症高齢者との関わりを学ぶ際、伝えることができる内容だと思いました。

〇認知症の人が体験している世界を、事例を通してよく理解できました。高齢者ケアの人工的水分、栄養補給についてガイドラインがあることを知らなかったので、講義で教えていただきありがたかったです。介護スタッフ向け、家族向けの資料を今回の講義の内容を参考に作成して、今後実際に活用していきたいと思います。

受講生の皆様、講義をしていただいた中筋先生、ありがとうございました。

厳しい寒さが続いています。

本年もよろしくお願い致します。

1月28日(日)当協会で、第7回公開講座を実施しました。

講師は中筋美子先生です。

中筋先生は現在、兵庫県立大学 看護学部 助教としてご活躍されています。

ご専門は、老年看護学。2011年に老人看護専門看護師認定取得。

特に認知症看護を専門として、大学での教育・研究活動とともに、老人看護専門看護師として医療機関における実践活動や専門職支援にも取り組んでいます。

受講生のご感想をご紹介します。

〇「心地よさ」「体験していること」どれも当事者の方の視点でお話が聞けて、自分の日々のケアが本当にその視点でできているのか振り返るきっかけとなりました。月1回のミーティングで「意思決定のプロセス」について、提案し、活用できたらと思いました。また、当事者の本も活用したいと思います。

〇実際の経験からのお話や、本人の立場となって感じることや思うことをわかりやすく講義してくださったのでとてもよかったです。新しい施設で働くことになり、その際一緒に働くスタッフと認知症高齢者との関わりを学ぶ際、伝えることができる内容だと思いました。

〇認知症の人が体験している世界を、事例を通してよく理解できました。高齢者ケアの人工的水分、栄養補給についてガイドラインがあることを知らなかったので、講義で教えていただきありがたかったです。介護スタッフ向け、家族向けの資料を今回の講義の内容を参考に作成して、今後実際に活用していきたいと思います。

受講生の皆様、講義をしていただいた中筋先生、ありがとうございました。

2018/1/29

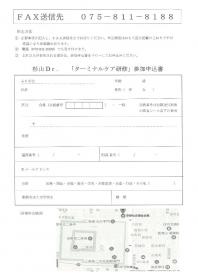

喪失体験をした子どもを支えるグリーフサポート講座

本日は、表題の講座をご案内します。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

日時:2018年2月17日(土)・18日(日)

両日10:00〜16:00

会場:龍谷大学 深草学者

対象:子どものグリーフサポートに興味のある18歳以上の男女

※高校生不可

※資格・経験・学歴・学部・学科は問いません。

定員:30名

参加費:一般8,000円 学生5,000円

※テキスト代2,000円含む

講師:高橋聡美先生(防衛医科大学校精神看護学講座教授)

西田正弘先生(あしなが育英会東北事務所所長)

申し込み:NPO法人京都いえのこと勉強会

(詳細はチラシをご参照下さい。)PDFダウンロード

申し込み締め切り:2月10日

主催:高橋聡美研究室・NPO法人京都いえのこと勉強会

共催:NPO法人子どもグリーフサポートステーション

本日は、表題の講座をご案内します。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

日時:2018年2月17日(土)・18日(日)

両日10:00〜16:00

会場:龍谷大学 深草学者

対象:子どものグリーフサポートに興味のある18歳以上の男女

※高校生不可

※資格・経験・学歴・学部・学科は問いません。

定員:30名

参加費:一般8,000円 学生5,000円

※テキスト代2,000円含む

講師:高橋聡美先生(防衛医科大学校精神看護学講座教授)

西田正弘先生(あしなが育英会東北事務所所長)

申し込み:NPO法人京都いえのこと勉強会

(詳細はチラシをご参照下さい。)PDFダウンロード

申し込み締め切り:2月10日

主催:高橋聡美研究室・NPO法人京都いえのこと勉強会

共催:NPO法人子どもグリーフサポートステーション

2018/1/16

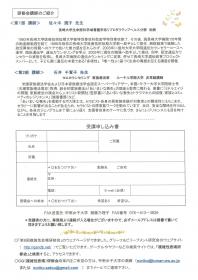

杉山Dr.の認知症研修講座 京都支部開催

本日は、表題の研修会をご案内します。

講師は杉山孝博先生(川崎幸クリニック院長)

認知症ケア・ターミナルケアについて、かねてより神奈川県で実践してこられた先生です。

先生は、1973年東京大学医学部卒。

東大付属病院で内科研修後、患者・家族とともにつくる地域医療に取り組もうと考え、1975年川崎幸病院に内科医として勤務。

以来、内科の診療と在宅医療に取り組んでこられました。

現在は同病院院長。

1981年からは、公益社団法人認知症の人と家族の会の活動に参加。

全国本部の副代表理事、神奈川県支部代表。

その他、公益社団法人日本認知症グループホーム協会顧問、公益財団法人さわやか福祉財団評議員でもあります。

認知症グループホームや小規模多機能型居宅介護の制度化や、グループホームなどの質の評価の委員会などの委員や委員長を歴任。

著書には認知症ケア・認知症の人のターミナルケアに関するものが多数ございます。

■杉山Dr.の認知症研修講座(認知症の人と家族の会京都支部研修会)■

〇日時

平成30年2月4日(日) 10:00〜16:00

〇内容

高齢者ターミナルケアの特徴

ターミナルケアの意味と条件

告知・尊厳死・在宅ターミナルケアの実際と工夫

訪問看護と訪問介護の役割分担

延命治療の是非・死後のケア

〇会場

京都社会福祉会館 3階第5会議室

〇参加費

3,500円

※家族の会会員は3,000円

〇定員

50名

〇申し込み

お申込み書に記入の上、FAX

電話でも可

定員に達し次第締め切り

申込書ダウンロード

〇問い合わせ先

公益社団法人 認知症の人と家族の会 京都府支部

※詳しくは、チラシをご参照下さい。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

本日は、表題の研修会をご案内します。

講師は杉山孝博先生(川崎幸クリニック院長)

認知症ケア・ターミナルケアについて、かねてより神奈川県で実践してこられた先生です。

先生は、1973年東京大学医学部卒。

東大付属病院で内科研修後、患者・家族とともにつくる地域医療に取り組もうと考え、1975年川崎幸病院に内科医として勤務。

以来、内科の診療と在宅医療に取り組んでこられました。

現在は同病院院長。

1981年からは、公益社団法人認知症の人と家族の会の活動に参加。

全国本部の副代表理事、神奈川県支部代表。

その他、公益社団法人日本認知症グループホーム協会顧問、公益財団法人さわやか福祉財団評議員でもあります。

認知症グループホームや小規模多機能型居宅介護の制度化や、グループホームなどの質の評価の委員会などの委員や委員長を歴任。

著書には認知症ケア・認知症の人のターミナルケアに関するものが多数ございます。

■杉山Dr.の認知症研修講座(認知症の人と家族の会京都支部研修会)■

〇日時

平成30年2月4日(日) 10:00〜16:00

〇内容

高齢者ターミナルケアの特徴

ターミナルケアの意味と条件

告知・尊厳死・在宅ターミナルケアの実際と工夫

訪問看護と訪問介護の役割分担

延命治療の是非・死後のケア

〇会場

京都社会福祉会館 3階第5会議室

〇参加費

3,500円

※家族の会会員は3,000円

〇定員

50名

〇申し込み

お申込み書に記入の上、FAX

電話でも可

定員に達し次第締め切り

申込書ダウンロード

〇問い合わせ先

公益社団法人 認知症の人と家族の会 京都府支部

※詳しくは、チラシをご参照下さい。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

2017/12/26

年末年始営業について

平成29年12月29日(金)〜平成30年1月4日(木)の期間、お休みをいただきます。

今年もあとわずかとなりました。

皆様にはお世話になり、ありがとうございました。

来年もどうぞよろしくお願い致します。

平成29年12月29日(金)〜平成30年1月4日(木)の期間、お休みをいただきます。

今年もあとわずかとなりました。

皆様にはお世話になり、ありがとうございました。

来年もどうぞよろしくお願い致します。

2017/12/10

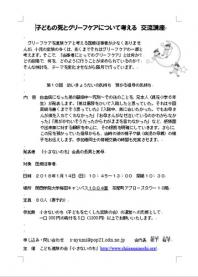

第10回 子どもの死とグリーフケアについて考える交流講座

こども遺族会「小さないのち」は、子供を亡くした遺族を主に対象とする遺族会です。

代表の坂下さんは、当協会設立当初より講師としてご登壇いただくなど、ご協力をいただいています。

テーマ詳細・連絡先は、画像をご参照ください。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

■第10回 子どもの死とグリーフケアについて考える交流講座■

テーマ

「幼いきょうだいの気持ち 預かる祖母の気持ち」

発表者

「小さないのち」会員の長男と実母

対象

医療従事者

日時

2018年1月14日(日)10:45〜13:00 開場10:30

場所

関西学院大学梅田キャンパス1004室 茶屋町アプローズタワー10階

定員

80人(要予約)

参加費

小さないのち(子どもを亡くした家族の会)の運営への支援として1口 500 円の寄付を 3 口(1500 円)以上でお願いいたします。

申し込み・問い合わせ

「小さないのち」に直接お願い致します。

※連絡先は、画像をご参照ください。

こども遺族会「小さないのち」は、子供を亡くした遺族を主に対象とする遺族会です。

代表の坂下さんは、当協会設立当初より講師としてご登壇いただくなど、ご協力をいただいています。

テーマ詳細・連絡先は、画像をご参照ください。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

■第10回 子どもの死とグリーフケアについて考える交流講座■

テーマ

「幼いきょうだいの気持ち 預かる祖母の気持ち」

発表者

「小さないのち」会員の長男と実母

対象

医療従事者

日時

2018年1月14日(日)10:45〜13:00 開場10:30

場所

関西学院大学梅田キャンパス1004室 茶屋町アプローズタワー10階

定員

80人(要予約)

参加費

小さないのち(子どもを亡くした家族の会)の運営への支援として1口 500 円の寄付を 3 口(1500 円)以上でお願いいたします。

申し込み・問い合わせ

「小さないのち」に直接お願い致します。

※連絡先は、画像をご参照ください。

2017/11/20

第8回在宅医療推進フォーラム近畿ブロックのご案内

本日は、表題のフォーラムをご案内します。

当協会で講義をいただいている白山宏人先生(大阪北ホームケアクリニック院長)が大会事務局をされています。

■第8回在宅医療推進フォーラム 近畿ブロック■

〇基調講演

大阪における小児在宅医療の現状

〜多職種連携のこれまでとこれから〜

演者:大阪母子医療センター 新生児科副部長 望月成隆先生

〇シンポジウムテーマ

ここがええねん。ここがわからん。在宅医療

〜色々と話し合いましょ〜

演者:チラシをご参照下さい

〇日時

平成29年11月25日(土) 13:30〜17:00 ※開場13:00〜

〇会場

千里ライフサイエンスセンター

〇参加費

無料

〇申し込み

不要

〇問い合わせ先

第8回在宅医療推進フォーラム実行委員会大阪 事務局

※連絡先はチラシをご参照ください

PDF ダウンロード

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

本日は、表題のフォーラムをご案内します。

当協会で講義をいただいている白山宏人先生(大阪北ホームケアクリニック院長)が大会事務局をされています。

■第8回在宅医療推進フォーラム 近畿ブロック■

〇基調講演

大阪における小児在宅医療の現状

〜多職種連携のこれまでとこれから〜

演者:大阪母子医療センター 新生児科副部長 望月成隆先生

〇シンポジウムテーマ

ここがええねん。ここがわからん。在宅医療

〜色々と話し合いましょ〜

演者:チラシをご参照下さい

〇日時

平成29年11月25日(土) 13:30〜17:00 ※開場13:00〜

〇会場

千里ライフサイエンスセンター

〇参加費

無料

〇申し込み

不要

〇問い合わせ先

第8回在宅医療推進フォーラム実行委員会大阪 事務局

※連絡先はチラシをご参照ください

PDF ダウンロード

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

2017/11/10

11月8日、関西エンディング産業展2017で足利学先生にご講演いただきました。

11月8日、関西エンディング産業展2017で足利学先生にご講演いただきました。

足利先生は、当協会設立当初から、グリーフケアスクールの各コースにご登壇いただいています。

現在は、藍野大学医療保健学部教授として教鞭をとるかたわら、多岐にわたりご活動されています。

今回のご講演テーマは、「グリーフケアの基本となるコミュニケーション能力を高める」

他の講座には空席がある中、満席となり立ち見が出るほど盛況でした。

聴講生は葬儀従事者の方が多く、業界でも関心の高まりがうかがえる結果となりました。

足利先生は、葬儀従事者コース中級で講義をしていただいています。

ご興味のある方は、以下のカリキュラムもご参照下さい。

葬儀従事者コース 中級 カリキュラム・スケジュール

11月8日、関西エンディング産業展2017で足利学先生にご講演いただきました。

足利先生は、当協会設立当初から、グリーフケアスクールの各コースにご登壇いただいています。

現在は、藍野大学医療保健学部教授として教鞭をとるかたわら、多岐にわたりご活動されています。

今回のご講演テーマは、「グリーフケアの基本となるコミュニケーション能力を高める」

他の講座には空席がある中、満席となり立ち見が出るほど盛況でした。

聴講生は葬儀従事者の方が多く、業界でも関心の高まりがうかがえる結果となりました。

足利先生は、葬儀従事者コース中級で講義をしていただいています。

ご興味のある方は、以下のカリキュラムもご参照下さい。

葬儀従事者コース 中級 カリキュラム・スケジュール