- ホーム

- 協会からのお知らせ

協会からのお知らせ

2018/1/29

2017年度・第7回公開講座が「認知症も持ちながら老い、逝く高齢者のケア」のテーマで開催されました。

厳しい寒さが続いています。

本年もよろしくお願い致します。

1月28日(日)当協会で、第7回公開講座を実施しました。

講師は中筋美子先生です。

中筋先生は現在、兵庫県立大学 看護学部 助教としてご活躍されています。

ご専門は、老年看護学。2011年に老人看護専門看護師認定取得。

特に認知症看護を専門として、大学での教育・研究活動とともに、老人看護専門看護師として医療機関における実践活動や専門職支援にも取り組んでいます。

受講生のご感想をご紹介します。

〇「心地よさ」「体験していること」どれも当事者の方の視点でお話が聞けて、自分の日々のケアが本当にその視点でできているのか振り返るきっかけとなりました。月1回のミーティングで「意思決定のプロセス」について、提案し、活用できたらと思いました。また、当事者の本も活用したいと思います。

〇実際の経験からのお話や、本人の立場となって感じることや思うことをわかりやすく講義してくださったのでとてもよかったです。新しい施設で働くことになり、その際一緒に働くスタッフと認知症高齢者との関わりを学ぶ際、伝えることができる内容だと思いました。

〇認知症の人が体験している世界を、事例を通してよく理解できました。高齢者ケアの人工的水分、栄養補給についてガイドラインがあることを知らなかったので、講義で教えていただきありがたかったです。介護スタッフ向け、家族向けの資料を今回の講義の内容を参考に作成して、今後実際に活用していきたいと思います。

受講生の皆様、講義をしていただいた中筋先生、ありがとうございました。

厳しい寒さが続いています。

本年もよろしくお願い致します。

1月28日(日)当協会で、第7回公開講座を実施しました。

講師は中筋美子先生です。

中筋先生は現在、兵庫県立大学 看護学部 助教としてご活躍されています。

ご専門は、老年看護学。2011年に老人看護専門看護師認定取得。

特に認知症看護を専門として、大学での教育・研究活動とともに、老人看護専門看護師として医療機関における実践活動や専門職支援にも取り組んでいます。

受講生のご感想をご紹介します。

〇「心地よさ」「体験していること」どれも当事者の方の視点でお話が聞けて、自分の日々のケアが本当にその視点でできているのか振り返るきっかけとなりました。月1回のミーティングで「意思決定のプロセス」について、提案し、活用できたらと思いました。また、当事者の本も活用したいと思います。

〇実際の経験からのお話や、本人の立場となって感じることや思うことをわかりやすく講義してくださったのでとてもよかったです。新しい施設で働くことになり、その際一緒に働くスタッフと認知症高齢者との関わりを学ぶ際、伝えることができる内容だと思いました。

〇認知症の人が体験している世界を、事例を通してよく理解できました。高齢者ケアの人工的水分、栄養補給についてガイドラインがあることを知らなかったので、講義で教えていただきありがたかったです。介護スタッフ向け、家族向けの資料を今回の講義の内容を参考に作成して、今後実際に活用していきたいと思います。

受講生の皆様、講義をしていただいた中筋先生、ありがとうございました。

2018/1/29

喪失体験をした子どもを支えるグリーフサポート講座

本日は、表題の講座をご案内します。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

日時:2018年2月17日(土)・18日(日)

両日10:00〜16:00

会場:龍谷大学 深草学者

対象:子どものグリーフサポートに興味のある18歳以上の男女

※高校生不可

※資格・経験・学歴・学部・学科は問いません。

定員:30名

参加費:一般8,000円 学生5,000円

※テキスト代2,000円含む

講師:高橋聡美先生(防衛医科大学校精神看護学講座教授)

西田正弘先生(あしなが育英会東北事務所所長)

申し込み:NPO法人京都いえのこと勉強会

(詳細はチラシをご参照下さい。)PDFダウンロード

申し込み締め切り:2月10日

主催:高橋聡美研究室・NPO法人京都いえのこと勉強会

共催:NPO法人子どもグリーフサポートステーション

本日は、表題の講座をご案内します。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

日時:2018年2月17日(土)・18日(日)

両日10:00〜16:00

会場:龍谷大学 深草学者

対象:子どものグリーフサポートに興味のある18歳以上の男女

※高校生不可

※資格・経験・学歴・学部・学科は問いません。

定員:30名

参加費:一般8,000円 学生5,000円

※テキスト代2,000円含む

講師:高橋聡美先生(防衛医科大学校精神看護学講座教授)

西田正弘先生(あしなが育英会東北事務所所長)

申し込み:NPO法人京都いえのこと勉強会

(詳細はチラシをご参照下さい。)PDFダウンロード

申し込み締め切り:2月10日

主催:高橋聡美研究室・NPO法人京都いえのこと勉強会

共催:NPO法人子どもグリーフサポートステーション

2018/1/16

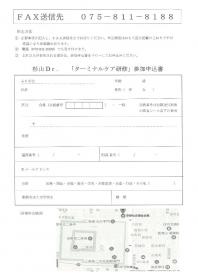

杉山Dr.の認知症研修講座 京都支部開催

本日は、表題の研修会をご案内します。

講師は杉山孝博先生(川崎幸クリニック院長)

認知症ケア・ターミナルケアについて、かねてより神奈川県で実践してこられた先生です。

先生は、1973年東京大学医学部卒。

東大付属病院で内科研修後、患者・家族とともにつくる地域医療に取り組もうと考え、1975年川崎幸病院に内科医として勤務。

以来、内科の診療と在宅医療に取り組んでこられました。

現在は同病院院長。

1981年からは、公益社団法人認知症の人と家族の会の活動に参加。

全国本部の副代表理事、神奈川県支部代表。

その他、公益社団法人日本認知症グループホーム協会顧問、公益財団法人さわやか福祉財団評議員でもあります。

認知症グループホームや小規模多機能型居宅介護の制度化や、グループホームなどの質の評価の委員会などの委員や委員長を歴任。

著書には認知症ケア・認知症の人のターミナルケアに関するものが多数ございます。

■杉山Dr.の認知症研修講座(認知症の人と家族の会京都支部研修会)■

〇日時

平成30年2月4日(日) 10:00〜16:00

〇内容

高齢者ターミナルケアの特徴

ターミナルケアの意味と条件

告知・尊厳死・在宅ターミナルケアの実際と工夫

訪問看護と訪問介護の役割分担

延命治療の是非・死後のケア

〇会場

京都社会福祉会館 3階第5会議室

〇参加費

3,500円

※家族の会会員は3,000円

〇定員

50名

〇申し込み

お申込み書に記入の上、FAX

電話でも可

定員に達し次第締め切り

申込書ダウンロード

〇問い合わせ先

公益社団法人 認知症の人と家族の会 京都府支部

※詳しくは、チラシをご参照下さい。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

本日は、表題の研修会をご案内します。

講師は杉山孝博先生(川崎幸クリニック院長)

認知症ケア・ターミナルケアについて、かねてより神奈川県で実践してこられた先生です。

先生は、1973年東京大学医学部卒。

東大付属病院で内科研修後、患者・家族とともにつくる地域医療に取り組もうと考え、1975年川崎幸病院に内科医として勤務。

以来、内科の診療と在宅医療に取り組んでこられました。

現在は同病院院長。

1981年からは、公益社団法人認知症の人と家族の会の活動に参加。

全国本部の副代表理事、神奈川県支部代表。

その他、公益社団法人日本認知症グループホーム協会顧問、公益財団法人さわやか福祉財団評議員でもあります。

認知症グループホームや小規模多機能型居宅介護の制度化や、グループホームなどの質の評価の委員会などの委員や委員長を歴任。

著書には認知症ケア・認知症の人のターミナルケアに関するものが多数ございます。

■杉山Dr.の認知症研修講座(認知症の人と家族の会京都支部研修会)■

〇日時

平成30年2月4日(日) 10:00〜16:00

〇内容

高齢者ターミナルケアの特徴

ターミナルケアの意味と条件

告知・尊厳死・在宅ターミナルケアの実際と工夫

訪問看護と訪問介護の役割分担

延命治療の是非・死後のケア

〇会場

京都社会福祉会館 3階第5会議室

〇参加費

3,500円

※家族の会会員は3,000円

〇定員

50名

〇申し込み

お申込み書に記入の上、FAX

電話でも可

定員に達し次第締め切り

申込書ダウンロード

〇問い合わせ先

公益社団法人 認知症の人と家族の会 京都府支部

※詳しくは、チラシをご参照下さい。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

2017/12/26

年末年始営業について

平成29年12月29日(金)〜平成30年1月4日(木)の期間、お休みをいただきます。

今年もあとわずかとなりました。

皆様にはお世話になり、ありがとうございました。

来年もどうぞよろしくお願い致します。

平成29年12月29日(金)〜平成30年1月4日(木)の期間、お休みをいただきます。

今年もあとわずかとなりました。

皆様にはお世話になり、ありがとうございました。

来年もどうぞよろしくお願い致します。

2017/12/10

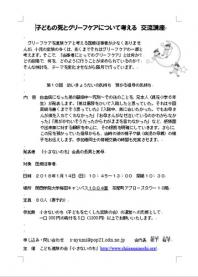

第10回 子どもの死とグリーフケアについて考える交流講座

こども遺族会「小さないのち」は、子供を亡くした遺族を主に対象とする遺族会です。

代表の坂下さんは、当協会設立当初より講師としてご登壇いただくなど、ご協力をいただいています。

テーマ詳細・連絡先は、画像をご参照ください。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

■第10回 子どもの死とグリーフケアについて考える交流講座■

テーマ

「幼いきょうだいの気持ち 預かる祖母の気持ち」

発表者

「小さないのち」会員の長男と実母

対象

医療従事者

日時

2018年1月14日(日)10:45〜13:00 開場10:30

場所

関西学院大学梅田キャンパス1004室 茶屋町アプローズタワー10階

定員

80人(要予約)

参加費

小さないのち(子どもを亡くした家族の会)の運営への支援として1口 500 円の寄付を 3 口(1500 円)以上でお願いいたします。

申し込み・問い合わせ

「小さないのち」に直接お願い致します。

※連絡先は、画像をご参照ください。

こども遺族会「小さないのち」は、子供を亡くした遺族を主に対象とする遺族会です。

代表の坂下さんは、当協会設立当初より講師としてご登壇いただくなど、ご協力をいただいています。

テーマ詳細・連絡先は、画像をご参照ください。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

■第10回 子どもの死とグリーフケアについて考える交流講座■

テーマ

「幼いきょうだいの気持ち 預かる祖母の気持ち」

発表者

「小さないのち」会員の長男と実母

対象

医療従事者

日時

2018年1月14日(日)10:45〜13:00 開場10:30

場所

関西学院大学梅田キャンパス1004室 茶屋町アプローズタワー10階

定員

80人(要予約)

参加費

小さないのち(子どもを亡くした家族の会)の運営への支援として1口 500 円の寄付を 3 口(1500 円)以上でお願いいたします。

申し込み・問い合わせ

「小さないのち」に直接お願い致します。

※連絡先は、画像をご参照ください。

2017/11/20

第8回在宅医療推進フォーラム近畿ブロックのご案内

本日は、表題のフォーラムをご案内します。

当協会で講義をいただいている白山宏人先生(大阪北ホームケアクリニック院長)が大会事務局をされています。

■第8回在宅医療推進フォーラム 近畿ブロック■

〇基調講演

大阪における小児在宅医療の現状

〜多職種連携のこれまでとこれから〜

演者:大阪母子医療センター 新生児科副部長 望月成隆先生

〇シンポジウムテーマ

ここがええねん。ここがわからん。在宅医療

〜色々と話し合いましょ〜

演者:チラシをご参照下さい

〇日時

平成29年11月25日(土) 13:30〜17:00 ※開場13:00〜

〇会場

千里ライフサイエンスセンター

〇参加費

無料

〇申し込み

不要

〇問い合わせ先

第8回在宅医療推進フォーラム実行委員会大阪 事務局

※連絡先はチラシをご参照ください

PDF ダウンロード

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

本日は、表題のフォーラムをご案内します。

当協会で講義をいただいている白山宏人先生(大阪北ホームケアクリニック院長)が大会事務局をされています。

■第8回在宅医療推進フォーラム 近畿ブロック■

〇基調講演

大阪における小児在宅医療の現状

〜多職種連携のこれまでとこれから〜

演者:大阪母子医療センター 新生児科副部長 望月成隆先生

〇シンポジウムテーマ

ここがええねん。ここがわからん。在宅医療

〜色々と話し合いましょ〜

演者:チラシをご参照下さい

〇日時

平成29年11月25日(土) 13:30〜17:00 ※開場13:00〜

〇会場

千里ライフサイエンスセンター

〇参加費

無料

〇申し込み

不要

〇問い合わせ先

第8回在宅医療推進フォーラム実行委員会大阪 事務局

※連絡先はチラシをご参照ください

PDF ダウンロード

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

2017/11/10

11月8日、関西エンディング産業展2017で足利学先生にご講演いただきました。

11月8日、関西エンディング産業展2017で足利学先生にご講演いただきました。

足利先生は、当協会設立当初から、グリーフケアスクールの各コースにご登壇いただいています。

現在は、藍野大学医療保健学部教授として教鞭をとるかたわら、多岐にわたりご活動されています。

今回のご講演テーマは、「グリーフケアの基本となるコミュニケーション能力を高める」

他の講座には空席がある中、満席となり立ち見が出るほど盛況でした。

聴講生は葬儀従事者の方が多く、業界でも関心の高まりがうかがえる結果となりました。

足利先生は、葬儀従事者コース中級で講義をしていただいています。

ご興味のある方は、以下のカリキュラムもご参照下さい。

葬儀従事者コース 中級 カリキュラム・スケジュール

11月8日、関西エンディング産業展2017で足利学先生にご講演いただきました。

足利先生は、当協会設立当初から、グリーフケアスクールの各コースにご登壇いただいています。

現在は、藍野大学医療保健学部教授として教鞭をとるかたわら、多岐にわたりご活動されています。

今回のご講演テーマは、「グリーフケアの基本となるコミュニケーション能力を高める」

他の講座には空席がある中、満席となり立ち見が出るほど盛況でした。

聴講生は葬儀従事者の方が多く、業界でも関心の高まりがうかがえる結果となりました。

足利先生は、葬儀従事者コース中級で講義をしていただいています。

ご興味のある方は、以下のカリキュラムもご参照下さい。

葬儀従事者コース 中級 カリキュラム・スケジュール

2017/11/10

2017/11/10

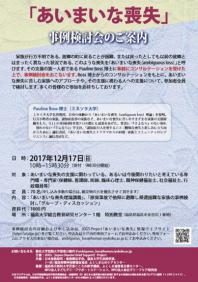

「あいまいな喪失」事例検討会のご案内

以下、研修会をご案内します。

※あいまいな喪失は、以下URLにわかりやすく説明されています。

http://al.jdgs.jp/about_al/about_al..html

■「あいまいな喪失」事例検討会

〇日時

2017年12月17日(日) 10:00〜15:30

〇会場

福島大学総合教育研究センター1階 特別教室

(福島県福島市金谷川1番地)

〇参加費

1000円

〇対象

あいまいな喪失に関わっている、あるいは今後関わりたいと考えている専門職・専門

家

(保健師、看護師、医師、臨床心理士、精神保健福祉士、社会福祉士、行政職員等)

〇定員

70名

(申し込み多数の場合は、被災地の方を優先させて頂きます。)

〇内容

・あいまいな喪失理論講義

・原発事故で他県に避難し帰還困難な家族の事例検討

・グループ・ディスカッション

〇主催

JDGS(Japan Disaster Grief Support)プロジェクト

〇共催

日本家族研究・家族療法学会

福島大学生島研究室

(一社)福島県精神保健福祉協会、ふくしま心のケアセンター

〇後援

福島県立医科大学災害こころの医学講座

ふくしま被害者支援センター

NPO法人子どもグリーフサポートステーション

NPO法人仙台グリーフケア研究会

〇申し込み

以下のURLの申し込みフォームからお申し込み下さい。

http://my.formman.com/t/B4bt/

〇申し込み期限

11月10日

申し込み期限後も、定員に満たなければ順次、申し込みを受け付けます。

以下、研修会をご案内します。

※あいまいな喪失は、以下URLにわかりやすく説明されています。

http://al.jdgs.jp/about_al/about_al..html

■「あいまいな喪失」事例検討会

〇日時

2017年12月17日(日) 10:00〜15:30

〇会場

福島大学総合教育研究センター1階 特別教室

(福島県福島市金谷川1番地)

〇参加費

1000円

〇対象

あいまいな喪失に関わっている、あるいは今後関わりたいと考えている専門職・専門

家

(保健師、看護師、医師、臨床心理士、精神保健福祉士、社会福祉士、行政職員等)

〇定員

70名

(申し込み多数の場合は、被災地の方を優先させて頂きます。)

〇内容

・あいまいな喪失理論講義

・原発事故で他県に避難し帰還困難な家族の事例検討

・グループ・ディスカッション

〇主催

JDGS(Japan Disaster Grief Support)プロジェクト

〇共催

日本家族研究・家族療法学会

福島大学生島研究室

(一社)福島県精神保健福祉協会、ふくしま心のケアセンター

〇後援

福島県立医科大学災害こころの医学講座

ふくしま被害者支援センター

NPO法人子どもグリーフサポートステーション

NPO法人仙台グリーフケア研究会

〇申し込み

以下のURLの申し込みフォームからお申し込み下さい。

http://my.formman.com/t/B4bt/

〇申し込み期限

11月10日

申し込み期限後も、定員に満たなければ順次、申し込みを受け付けます。

2017/11/10

第9回 グリーフ&ビリーブメント カンファレンスのご案内

以下、カンファレンスをお知らせします。

〇日時

2018年1月28日(日)10:30〜16:30(受付10:00〜)

〇場所

龍谷大学アバンティ響都ホール

(京都市南区東九条西山王町31 アバンティ9階)

〇対象

遺族支援に携わる専門職や医療関係者、関心のある学生

〇参加費

2000円(ホスピス財団の会員は1000円)

〇申し込み

不要

〇主催

日本ホスピス緩和ケア研究振興財団、グリーフ&ビリーブメント研究会

〇問い合わせ

グリーフ&ビリーブメント研究会 事務局

〇当日のプログラム

10時〜

受付開始

10時30分〜10時35分

開始 挨拶

10時35分〜11時50分

基調講演1「クラスメイトの死を経験した子どもをどう支えるか」

演者:岩切昌宏(大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター 准教授)

座長:米虫圭子(京都産業大学学生相談室 主任カウンセラー)

11時50分〜12時5分

報告「学会設立に向けて」

演者:大西秀樹(埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科 教授)

13時05分〜14時30分

基調講演2「悲しみをいだいたまま生きる」

演者:垣添忠生(国立がんセンター 名誉総長)

座長:黒川雅代子(龍谷大学短期大学部 教授)

14時45分〜16時15分

シンポジウム「日本のグリーフケアにおける現状と課題」

演者:

村上典子(神戸赤十字病院 心療内科部長)

多田羅竜平(大阪市立総合医療センター緩和医療科 部長)

石田真弓(埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科 講師)

坂口幸弘(関西学院大学人間福祉学部 教授)

座長:

大西秀樹(埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科 教授)

瀬藤乃理子(甲南女子大学看護リハビリテーション学部 准教授)

16時30分

終了

以下、カンファレンスをお知らせします。

〇日時

2018年1月28日(日)10:30〜16:30(受付10:00〜)

〇場所

龍谷大学アバンティ響都ホール

(京都市南区東九条西山王町31 アバンティ9階)

〇対象

遺族支援に携わる専門職や医療関係者、関心のある学生

〇参加費

2000円(ホスピス財団の会員は1000円)

〇申し込み

不要

〇主催

日本ホスピス緩和ケア研究振興財団、グリーフ&ビリーブメント研究会

〇問い合わせ

グリーフ&ビリーブメント研究会 事務局

〇当日のプログラム

10時〜

受付開始

10時30分〜10時35分

開始 挨拶

10時35分〜11時50分

基調講演1「クラスメイトの死を経験した子どもをどう支えるか」

演者:岩切昌宏(大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター 准教授)

座長:米虫圭子(京都産業大学学生相談室 主任カウンセラー)

11時50分〜12時5分

報告「学会設立に向けて」

演者:大西秀樹(埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科 教授)

13時05分〜14時30分

基調講演2「悲しみをいだいたまま生きる」

演者:垣添忠生(国立がんセンター 名誉総長)

座長:黒川雅代子(龍谷大学短期大学部 教授)

14時45分〜16時15分

シンポジウム「日本のグリーフケアにおける現状と課題」

演者:

村上典子(神戸赤十字病院 心療内科部長)

多田羅竜平(大阪市立総合医療センター緩和医療科 部長)

石田真弓(埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科 講師)

坂口幸弘(関西学院大学人間福祉学部 教授)

座長:

大西秀樹(埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科 教授)

瀬藤乃理子(甲南女子大学看護リハビリテーション学部 准教授)

16時30分

終了