- �ۡ���

- ����Τ��Τ餻

����Τ��Τ餻

2015/5/19

��ǯ����1�����ֺ¤��ִ��¥����ˤ����뽪�����δ�˾�¸��פΥơ��ޤdz��Ť���ޤ�����

2015ǯ5��17��������������ˤơ���ǯ����1�����ֺ¤����֤���ޤ�����

�ֻդϡ��ỳŰ�����ʴ��������±����°��Ųʡ����������Ĺ�ˤǤ���

���Ĥ�ʤ���Ǯ�����ֵ��������ޤ�����

���üԤΥ����Ȥ����������ȴ�褷�ޤ���

----------------------------------------------

���������Ť���Ϳ���Ƥ�館�������������ڤˤʤä������٤Ƥδؤ�����Ĵ��ԡ���²���Ф���������ȷ�İ�Ǥ���褦�ˤ��Ƥ���������

����ʬ����������Ǻ��Ǥ������Ȥ����Ǥ��������ɤ��ä������¥���������ե����ˤ���˶�̣���Ƥ��������ٶ��������Ƥ�ʬ�����Ԥ��ܤ�����˳��Ѥ��Ƥ���������

�����ģ�����ǫ�˶�����ĺ������1�Ϳ���ʤΤǼ��Ȥ����Ԥ�����ܤ��Ƥ�����ǻ��֤˿���줺�������Ƥ���������

�����Ϳ��Ǽ��䤷�ʤ���ֵ��������줿�������ߥʥ륱������ե����μ����ٶ������1�٤��Ƥ���Τǡ������Ǥޤ��������Ƥ��������Ǥ���

���狼��䤹������Ū�ˤ��ä��Ƥ������ä��Τǡ������˰�̣�����뤳�Ȥ�����Ƴؤ֤��Ȥ��Ǥ��ޤ�������ʬ���Ȥΰ�̣��ͤ��������Ƥ��������Ǥ���

�������̡��μ������ץ������ʤɤ������ºݤ˳ỳ�����������Ƥ����뤳�ȡ����ԥ���奢�륱���ΰյ������¤ΰ��Ÿ���Ǥ��������ʤ���������ʹ����ĺ�����ޤ���ʬ�Ǥ�ȯ���ε����ĺ�����ȤƤ⥤�饯�ƥ��֤ʽ��¤����ؤӤλ��֤Ǥ������ޤ�����ʬ���Ȥ��֤ꡢ�ͤ��뵡���ĺ���ޤ��������դǤ���

----------------------------------------------

�ֻդγỳ�����������Ƽ��ּԤγ����ޡ����꤬�Ȥ��������ޤ�����

2015ǯ5��17��������������ˤơ���ǯ����1�����ֺ¤����֤���ޤ�����

�ֻդϡ��ỳŰ�����ʴ��������±����°��Ųʡ����������Ĺ�ˤǤ���

���Ĥ�ʤ���Ǯ�����ֵ��������ޤ�����

���üԤΥ����Ȥ����������ȴ�褷�ޤ���

----------------------------------------------

���������Ť���Ϳ���Ƥ�館�������������ڤˤʤä������٤Ƥδؤ�����Ĵ��ԡ���²���Ф���������ȷ�İ�Ǥ���褦�ˤ��Ƥ���������

����ʬ����������Ǻ��Ǥ������Ȥ����Ǥ��������ɤ��ä������¥���������ե����ˤ���˶�̣���Ƥ��������ٶ��������Ƥ�ʬ�����Ԥ��ܤ�����˳��Ѥ��Ƥ���������

�����ģ�����ǫ�˶�����ĺ������1�Ϳ���ʤΤǼ��Ȥ����Ԥ�����ܤ��Ƥ�����ǻ��֤˿���줺�������Ƥ���������

�����Ϳ��Ǽ��䤷�ʤ���ֵ��������줿�������ߥʥ륱������ե����μ����ٶ������1�٤��Ƥ���Τǡ������Ǥޤ��������Ƥ��������Ǥ���

���狼��䤹������Ū�ˤ��ä��Ƥ������ä��Τǡ������˰�̣�����뤳�Ȥ�����Ƴؤ֤��Ȥ��Ǥ��ޤ�������ʬ���Ȥΰ�̣��ͤ��������Ƥ��������Ǥ���

�������̡��μ������ץ������ʤɤ������ºݤ˳ỳ�����������Ƥ����뤳�ȡ����ԥ���奢�륱���ΰյ������¤ΰ��Ÿ���Ǥ��������ʤ���������ʹ����ĺ�����ޤ���ʬ�Ǥ�ȯ���ε����ĺ�����ȤƤ⥤�饯�ƥ��֤ʽ��¤����ؤӤλ��֤Ǥ������ޤ�����ʬ���Ȥ��֤ꡢ�ͤ��뵡���ĺ���ޤ��������դǤ���

----------------------------------------------

�ֻդγỳ�����������Ƽ��ּԤγ����ޡ����꤬�Ȥ��������ޤ�����

2015/4/27

����ե�������ݥ�����֤�ʤ������ã���ޤ�

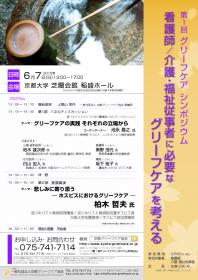

2015ǯ6��7����������ء�������ۡ������ۡ���ˤơ�����ե�������ݥ�����פ����Ť���ޤ������ޤ�ʤ������ã���ޤ���

���ä���˾�����ϵޤ����������ߤ�������ФȻפ��ޤ���

�����ã�����襭����Ԥ��ˤʤ�ޤ����Ȥ�λ������������

���������ߤ�������HP����ɤ�����

���������äϴǸ�ա����Ρ�ʡ�㽾���ԡ���ʼԡˤˤʤ�ޤ���

2015ǯ6��7����������ء�������ۡ������ۡ���ˤơ�����ե�������ݥ�����פ����Ť���ޤ������ޤ�ʤ������ã���ޤ���

���ä���˾�����ϵޤ����������ߤ�������ФȻפ��ޤ���

�����ã�����襭����Ԥ��ˤʤ�ޤ����Ȥ�λ������������

���������ߤ�������HP����ɤ�����

���������äϴǸ�ա����Ρ�ʡ�㽾���ԡ���ʼԡˤˤʤ�ޤ���

2015/3/31

����ե�������ݥ�����ˤĤ��ơ����Կ�ʹ�˷Ǻܤ���ĺ���ޤ�����

��ǯ��6��7�������ˤˡ�������ؼ�����۰����ۡ���dz��Ť�������ե�������ݥ�����ˤĤ��ơ�3��28�����ڡ˵��Կ�ʹī���ˤƷǺܤ���ĺ���ޤ�����

���Կ�ʹ���͡����꤬�Ȥ��������ޤ�����

����³�������翦��ʴǸ��ʡ��ˤ������оݤˡ��������ߤ��Ԥ����Ƥ���ޤ���

����̣�Τ������Ϥ��ĤǤ⡢���䤤��碌��������

�ܤ����Ϥ������������������

��ǯ��6��7�������ˤˡ�������ؼ�����۰����ۡ���dz��Ť�������ե�������ݥ�����ˤĤ��ơ�3��28�����ڡ˵��Կ�ʹī���ˤƷǺܤ���ĺ���ޤ�����

���Կ�ʹ���͡����꤬�Ȥ��������ޤ�����

����³�������翦��ʴǸ��ʡ��ˤ������оݤˡ��������ߤ��Ԥ����Ƥ���ޤ���

����̣�Τ������Ϥ��ĤǤ⡢���䤤��碌��������

�ܤ����Ϥ������������������

2015/3/8

�ִǼ��Υ�����ͤ����������ƻ����٤Ȼ䤿���ο����פΥơ��ޤ���10�����ֺ¤����Ť���ޤ�����

2015ǯ3��8��������������ˤơ������ֺ¤����֤���ޤ�����

�ֻդϡ��ӱʾ�Ƿ����������ꥹ�ȶ��±����ۥ��ԥ������ɤ�ۥ��ԥ��±� ����Ĺ�ˤǤ���

6��7�������ˤ���1��ե�������ݥ�����Ǥϡ��ѥͥ�ǥ������å����Υ����ǥ��͡�������̳���ĺ���ޤ���

���üԤΥ����Ȥ����������ȴ�褷�ޤ���

�����롼�ץ�����̤��ơ������ȤǤϤʤ��ͤ������ä�ĺ�������䡢���롼�ץ����¾���ߤξ�����Τ뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ������ֶ����פȤ������դλ��İ�̣�ϡ����ޤǰ°פ˻��Ѥ������ʸ��դȤ��Ƶ�Ͽ���Ƥ����褦�ʵ������Ƥ��ޤ������Ƥ�Ȥ�����褯����Ǥ��ޤ��������и�˭�٤ʻ���Ÿ���ǡ��狼��䤹���ɤ��ä��Ǥ���

���¥��������ǤϤʤ������������Ǵ��Ԥ����褦�Ȥ��뵤���������ڤǤ��뤳�Ȥ�ռ���������Ǵ�ĥ�äƤ������Ȼפ��ޤ��������꤬�Ȥ��������ޤ�����

�����㤬���ʡ��и�����褦�ʤ��ȤǤ��ä��Τǥ�������Ǥ��������ѤǤ���Ȼפ��ޤ�����¾�θ����ˤʤ���Υ���Ǥθ����ǡ��������ä�¾�λ��üԤ������ä�ʹ���ơ��ä��礨���ɤ��ä��Ǥ�������Ū�ʾ���ǡ����ʺ��뤳�Ȥ�ʹ����������˺��뤳�Ȥʤɤ⤢��ޤ������伫�ȿƤ�˴����������������뤳�ȤФ���ʤΤǤ��������ιֵ��ʰ�²�Υ����ˤ���ǡ��Ƥ�Ϳ���Ƥ��줿��̿�����˥�����Ϥʤ����Ȥ������դ�ʹ���ƾ��������ڤˤʤ�ޤ�����

�����ԥ��奢��ڥ����ԥ���奢�륱���ˤĤ��ƥǥ������å����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ������ߵ���Ǥ�Ǽ��Υ������Ϥ���ޤ�����Ὢ���ǤϤʤ���²�ˤȤäƤϥ���ե���ν�ȯ�������ۤ�Τ鷺���ʻ��֤Ǥ�ؤ��Ͻ��פ��Ȥ������Ȥ������Ƥ��������Ǥ����狼��䤹���ֵ��ǡ����꤬�Ȥ��������ޤ�����

�����롼�ץ���뤳�Ȥ�����Ƴ�ǧ�Ǥ��ޤ��������ԡ���²���Ǹ�դδؤ�����ʤɡ������˳��ѤǤ�����ʬ�⤢��ޤ�����������ˡ���äȼ������Ƥ��������Ȼפ��ޤ�������ä���ȡ������ä��Ʋ����ä��ΤǤȤƤ�狼��䤹���ä��Ǥ���

�ֻդ��ӱ������������Ƽ��ּԤγ����ޡ����꤬�Ȥ��������ޤ�����

2015ǯ3��8��������������ˤơ������ֺ¤����֤���ޤ�����

�ֻդϡ��ӱʾ�Ƿ����������ꥹ�ȶ��±����ۥ��ԥ������ɤ�ۥ��ԥ��±� ����Ĺ�ˤǤ���

6��7�������ˤ���1��ե�������ݥ�����Ǥϡ��ѥͥ�ǥ������å����Υ����ǥ��͡�������̳���ĺ���ޤ���

���üԤΥ����Ȥ����������ȴ�褷�ޤ���

�����롼�ץ�����̤��ơ������ȤǤϤʤ��ͤ������ä�ĺ�������䡢���롼�ץ����¾���ߤξ�����Τ뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ������ֶ����פȤ������դλ��İ�̣�ϡ����ޤǰ°פ˻��Ѥ������ʸ��դȤ��Ƶ�Ͽ���Ƥ����褦�ʵ������Ƥ��ޤ������Ƥ�Ȥ�����褯����Ǥ��ޤ��������и�˭�٤ʻ���Ÿ���ǡ��狼��䤹���ɤ��ä��Ǥ���

���¥��������ǤϤʤ������������Ǵ��Ԥ����褦�Ȥ��뵤���������ڤǤ��뤳�Ȥ�ռ���������Ǵ�ĥ�äƤ������Ȼפ��ޤ��������꤬�Ȥ��������ޤ�����

�����㤬���ʡ��и�����褦�ʤ��ȤǤ��ä��Τǥ�������Ǥ��������ѤǤ���Ȼפ��ޤ�����¾�θ����ˤʤ���Υ���Ǥθ����ǡ��������ä�¾�λ��üԤ������ä�ʹ���ơ��ä��礨���ɤ��ä��Ǥ�������Ū�ʾ���ǡ����ʺ��뤳�Ȥ�ʹ����������˺��뤳�Ȥʤɤ⤢��ޤ������伫�ȿƤ�˴����������������뤳�ȤФ���ʤΤǤ��������ιֵ��ʰ�²�Υ����ˤ���ǡ��Ƥ�Ϳ���Ƥ��줿��̿�����˥�����Ϥʤ����Ȥ������դ�ʹ���ƾ��������ڤˤʤ�ޤ�����

�����ԥ��奢��ڥ����ԥ���奢�륱���ˤĤ��ƥǥ������å����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ������ߵ���Ǥ�Ǽ��Υ������Ϥ���ޤ�����Ὢ���ǤϤʤ���²�ˤȤäƤϥ���ե���ν�ȯ�������ۤ�Τ鷺���ʻ��֤Ǥ�ؤ��Ͻ��פ��Ȥ������Ȥ������Ƥ��������Ǥ����狼��䤹���ֵ��ǡ����꤬�Ȥ��������ޤ�����

�����롼�ץ���뤳�Ȥ�����Ƴ�ǧ�Ǥ��ޤ��������ԡ���²���Ǹ�դδؤ�����ʤɡ������˳��ѤǤ�����ʬ�⤢��ޤ�����������ˡ���äȼ������Ƥ��������Ȼפ��ޤ�������ä���ȡ������ä��Ʋ����ä��ΤǤȤƤ�狼��䤹���ä��Ǥ���

�ֻդ��ӱ������������Ƽ��ּԤγ����ޡ����꤬�Ȥ��������ޤ�����

2015/3/4

2015ǯ3��1�������˸������ߥʡ������β��� �½��ۤǼ»ܤ��ޤ�����

�������ߥʡ���2�����������줾��1����40ʬ���Ĥ��ֱ�ĺ���ޤ�����

���������

�ֻա�����Ҥ����Τ��ιֱ�ȡ��²λ�����ȯ�����ֻ�

�ơ��ޡ��֤��Τ��ϼ����Ѥ���ơ���ƤΤ��ʤ��ξ��ͷ�֡���

��������

�ֻա��䲼͵�Ҥ����ɤ��²�β�־����ʤ��Τ�����ɽ

�ơ��ޡ��ְ�²��ɬ�פȤ��륰��ե����Ȥϡ��θ��Ԥ������̤��ƹͤ������Ū��ˡ��

�����ּԤΥ����Ȥ�����Ҳ𤷤ޤ���----------------------------

����1����������Ҥ���

���θ����줿���Ȥ��̤������˶������äƤ�����������ʬ���θ��˾Ȥ餷��碌�ơʹ�㤹�뤳�Ȥ�¿�����ä��˹ͤ������������ƤǤ���������������Ƥ��뤳�ȡפ��˿���α�ᡢ���������ĥ�����Ȼפ��ޤ�����

���꤬�Ȥ��������ޤ�����

�������Բ�²�ο�������Ѳ����顢��²�λ���������Ƥ��ä��������ɤ�����äƤ��ޤ��������ޤǿƤ����ͤȤ��̤�ޤ�и����Ƥ��ʤ��Τǡ��ͤ��줾��δ�����������Ȼפ��ޤ����������Τ��äǿ��������Ǥ����褦�ʵ������ޤ���

�����ä����ǥꥢ��˻פ��⤫�٤Ƥ��ޤä����ȡ����ä��ʤ��顢�͡����������������������פ��Ф���Ƥ��ޤ�������ʬ���Ф��ƥ�������ĺ�����褦�ʵ������Ǥ��������꤬�Ȥ��������ޤ�����

�����ʤ��������Ǥ�ײ褷�ʤ����Ȥ������Ƥ��ޤ����Ȥ�����ޤ�����ˤ����Ȥ���ȯ�����Ԥ���������̤ۤɤ���ɤ����ȤǤ���ʤɲ�²���θ����줿���Ȥ���ؤФ줿���Ƥ����ֱ���̤��Ƥ�����������äƤ��ޤ�����

���꤬�Ȥ��������ޤ�����

�����θ��Τ��ä��ä��Τǡ������Ԥβ�²���ɤ�ʻפ���Ʈ�¤���Ƥ���Τ��������쥯�Ȥ���������ƤǤ�����

���꤬�Ȥ��������ޤ��������Ԥ����ܿͤϤ������Ǥ��������������פ�����������²�˴��ź�äƤ��������Ȼפ��ޤ�����

����2�������䲼͵�Ҥ���

����������δؤ�ꡢ���դ������ط����ʤɤ���Ω�ĤȲ���ƴ����ޤ�����

��ʸ����ȯ���ʤɤ����Ƥ��顢����Ū�˥ѥ��������ʤ���ֵ��Ƥ����������ޤ����������Ť������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��������꤬�Ȥ��������ޤ���

���������Ѥ��椯���Ԥ���²�ο��˴��ź�����͡����¤����¤˶�Ť��Ƥ������ͷ�İ�����缣�夫��⤽�������ä��Ƥ�館���͡����Ԥ���²������դδ֤˴ܡ����Ϥ��Ǥ���Ķ��Ť��ꡢ�缣��ο���ư�������ýѤ�ȤˤĤ��Ƥ��������Ǥ�������ե������ߥʡ�����Ƽ��֤����Ƥ�������������١�������夷�ޤ�����

���꤬�Ȥ��������ޤ�����

���ְ�²�����äƤ��뤳�Ȥ����¤��ݤ��Ȥ������Ȥˤ�����äƤ���¤ꡢ���θ�뤳�Ȥ������������Ȥ�İ�����ȤϤǤ��ʤ��ס֤��ʤ��ˤȤä�İ���Ƥ���Τ��ɤ����ȤǤ⡢�ä����ä��ꡢ������Ѥ����ꤷ�ʤ��褦�˰ռ�����פ��ä�İ�����������ڤʤ��ȡ����դ����ǤϤʤ�ɽ��䤷�����ʤɤ�ȤƤ����ڤ��Ȥ������Ȥ����Ƴؤ֤��Ȥ�����ޤ�����

���꤬�Ȥ��������ޤ�����

�����դ����ڤ�����ɽ��Ǥ��ä���������������ڤǤ��뤳�Ȥ��ɤ��狼�ä���������б�����Ω�ƤƤ��������Ǥ���

���ºݤΰ�²���ݡ��Ȥθ��졢�ޤ�¿���Υǡ�������˾�ޤ������ץ������κߤ���������Ū�ʲ���ˤĤ��������ޤ�ޤ�����

����ꤴ���Ȥηи���Ƹ�äƲ����ä���ʬ�����֡����˶����ޤ�����

------------------------------------------------------------------

����Υ��ߥʡ��ϡ�����ե����ˤ������²������������ơ��ޤˡ������Ԥ���²�Τ���ͤˤ���ĺ���ޤ�����

���줾��Τ��и���İ��������²�ε������˿���뤳�Ȥǡ��������γ��ͤ��줾�줬���ؤ����֤뵡��Ȥ���ĺ�����ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����

3��ȤϤ���ȩ�������ޤ�������γ��ŤȤʤ�ޤ������������Ѥ�����ͤǤ�����

�ޤ����ֱ�������ޤ�����ꤵ�䲼�����꤬�Ȥ��������ޤ�����

�������ߥʡ���2�����������줾��1����40ʬ���Ĥ��ֱ�ĺ���ޤ�����

���������

�ֻա�����Ҥ����Τ��ιֱ�ȡ��²λ�����ȯ�����ֻ�

�ơ��ޡ��֤��Τ��ϼ����Ѥ���ơ���ƤΤ��ʤ��ξ��ͷ�֡���

��������

�ֻա��䲼͵�Ҥ����ɤ��²�β�־����ʤ��Τ�����ɽ

�ơ��ޡ��ְ�²��ɬ�פȤ��륰��ե����Ȥϡ��θ��Ԥ������̤��ƹͤ������Ū��ˡ��

�����ּԤΥ����Ȥ�����Ҳ𤷤ޤ���----------------------------

����1����������Ҥ���

���θ����줿���Ȥ��̤������˶������äƤ�����������ʬ���θ��˾Ȥ餷��碌�ơʹ�㤹�뤳�Ȥ�¿�����ä��˹ͤ������������ƤǤ���������������Ƥ��뤳�ȡפ��˿���α�ᡢ���������ĥ�����Ȼפ��ޤ�����

���꤬�Ȥ��������ޤ�����

�������Բ�²�ο�������Ѳ����顢��²�λ���������Ƥ��ä��������ɤ�����äƤ��ޤ��������ޤǿƤ����ͤȤ��̤�ޤ�и����Ƥ��ʤ��Τǡ��ͤ��줾��δ�����������Ȼפ��ޤ����������Τ��äǿ��������Ǥ����褦�ʵ������ޤ���

�����ä����ǥꥢ��˻פ��⤫�٤Ƥ��ޤä����ȡ����ä��ʤ��顢�͡����������������������פ��Ф���Ƥ��ޤ�������ʬ���Ф��ƥ�������ĺ�����褦�ʵ������Ǥ��������꤬�Ȥ��������ޤ�����

�����ʤ��������Ǥ�ײ褷�ʤ����Ȥ������Ƥ��ޤ����Ȥ�����ޤ�����ˤ����Ȥ���ȯ�����Ԥ���������̤ۤɤ���ɤ����ȤǤ���ʤɲ�²���θ����줿���Ȥ���ؤФ줿���Ƥ����ֱ���̤��Ƥ�����������äƤ��ޤ�����

���꤬�Ȥ��������ޤ�����

�����θ��Τ��ä��ä��Τǡ������Ԥβ�²���ɤ�ʻפ���Ʈ�¤���Ƥ���Τ��������쥯�Ȥ���������ƤǤ�����

���꤬�Ȥ��������ޤ��������Ԥ����ܿͤϤ������Ǥ��������������פ�����������²�˴��ź�äƤ��������Ȼפ��ޤ�����

����2�������䲼͵�Ҥ���

����������δؤ�ꡢ���դ������ط����ʤɤ���Ω�ĤȲ���ƴ����ޤ�����

��ʸ����ȯ���ʤɤ����Ƥ��顢����Ū�˥ѥ��������ʤ���ֵ��Ƥ����������ޤ����������Ť������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��������꤬�Ȥ��������ޤ���

���������Ѥ��椯���Ԥ���²�ο��˴��ź�����͡����¤����¤˶�Ť��Ƥ������ͷ�İ�����缣�夫��⤽�������ä��Ƥ�館���͡����Ԥ���²������դδ֤˴ܡ����Ϥ��Ǥ���Ķ��Ť��ꡢ�缣��ο���ư�������ýѤ�ȤˤĤ��Ƥ��������Ǥ�������ե������ߥʡ�����Ƽ��֤����Ƥ�������������١�������夷�ޤ�����

���꤬�Ȥ��������ޤ�����

���ְ�²�����äƤ��뤳�Ȥ����¤��ݤ��Ȥ������Ȥˤ�����äƤ���¤ꡢ���θ�뤳�Ȥ������������Ȥ�İ�����ȤϤǤ��ʤ��ס֤��ʤ��ˤȤä�İ���Ƥ���Τ��ɤ����ȤǤ⡢�ä����ä��ꡢ������Ѥ����ꤷ�ʤ��褦�˰ռ�����פ��ä�İ�����������ڤʤ��ȡ����դ����ǤϤʤ�ɽ��䤷�����ʤɤ�ȤƤ����ڤ��Ȥ������Ȥ����Ƴؤ֤��Ȥ�����ޤ�����

���꤬�Ȥ��������ޤ�����

�����դ����ڤ�����ɽ��Ǥ��ä���������������ڤǤ��뤳�Ȥ��ɤ��狼�ä���������б�����Ω�ƤƤ��������Ǥ���

���ºݤΰ�²���ݡ��Ȥθ��졢�ޤ�¿���Υǡ�������˾�ޤ������ץ������κߤ���������Ū�ʲ���ˤĤ��������ޤ�ޤ�����

����ꤴ���Ȥηи���Ƹ�äƲ����ä���ʬ�����֡����˶����ޤ�����

------------------------------------------------------------------

����Υ��ߥʡ��ϡ�����ե����ˤ������²������������ơ��ޤˡ������Ԥ���²�Τ���ͤˤ���ĺ���ޤ�����

���줾��Τ��и���İ��������²�ε������˿���뤳�Ȥǡ��������γ��ͤ��줾�줬���ؤ����֤뵡��Ȥ���ĺ�����ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����

3��ȤϤ���ȩ�������ޤ�������γ��ŤȤʤ�ޤ������������Ѥ�����ͤǤ�����

�ޤ����ֱ�������ޤ�����ꤵ�䲼�����꤬�Ȥ��������ޤ�����

2015/2/18

����ե�������ݥ����೫�ŷ���ʵ�����ء�������ۡ������ۡ���˿����߳���

���ԥ���ե�������Ť�������ե�������ݥ����ब���Ť��뤳�Ȥˤʤ�ޤ�������Ĵ�ֱ�ˤ�����ů����������ä�ĺ���ޤ���

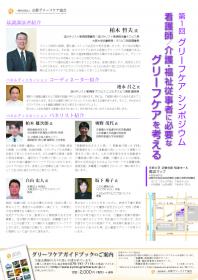

�ޤ����ѥͥ�ǥ������å������ӱʾ�Ƿ��Υ����ǥ��͡��Ȥ�������ֻդƤ��������Ƥ�������ͺ��Ϻ��,���������,���ͻ�,�䲼͵�һ�˥ѥͥꥹ�Ȥˤʤä�ĺ���Ƥ���ޤ���������Ǽ��֤��줿����������������ե�����ؤܤ��Ȥ����������������Ƥ�����������Ȼפ��ޤ������������ߤ��������Ƥ���ޤ����ܤ�����PDF�Υ���ե�������ݥ�������饷��������������

PDF��ɽ��

PDF����

�ơ��ޡ��Ǹ��/��ʡ�㽾���Ԥ�ɬ�פʥ���ե�����ͤ���

����������ѥͥ�ǥ������å�����

�ơ��ޡ֥���ե����μ��������줾���Ω�줫���

�����ǥ��͡��������ӱʾ�Ƿ�������ꥹ�ȶ��±� �ۥ��ԥ������ɤ�ۥ��ԥ��±� ����Ĺ��

�ѥͥꥹ�ȡ�����ͺ��Ϻ��ʴ���ʡ��ʳ���� �Ҳ�ʡ����� �������ز� ������

������������������������Ĺ��Ǹ����̾��������

�����������������ͻ�ʰ���ˡ�� �� ����̥ۡ��ॱ������˥å���Ĺ��

���������������䲼͵�һ�ʰ�²�� �����ʤ��Τ� ��ɽ��

������������Ĵ�ֱ��

�ơ��ޡ��ᤷ�ߤ˴��ź�����ۥ��ԥ��ˤ����륰��ե�����

�ֱ�ԡ�����ů�������ꥹ�ȶ��±�����Ĺ/����ꥹ�ȶ��±�̾���ۥ��ԥ�Ĺ

������̾������/�ۥ��ԥ���������Ĺ��

������2015ǯ6��7��������

���֡�13������17��

��ꡧ������ء�������ۡ������ۡ���

���쳫�ϻ��֡�12��30ʬ

���û�ʡ��Ǹ��/��ʡ�㽾���ԡ���230̾�����

�����ߡ����ä�����ۡ���ڡ������餪�������ߤ���������

���á��������ݣ������ݣ�������

�ۡ���ڡ�����������ե�������ݥ�������ߡ����餪�������ߤ���������

������������3,500�ߡ��ǹ��ˤΤ�������ä����������ߤȤʤ�ޤ����Ȥ�λ������������

���ԥ���ե�������Ť�������ե�������ݥ����ब���Ť��뤳�Ȥˤʤ�ޤ�������Ĵ�ֱ�ˤ�����ů����������ä�ĺ���ޤ���

�ޤ����ѥͥ�ǥ������å������ӱʾ�Ƿ��Υ����ǥ��͡��Ȥ�������ֻդƤ��������Ƥ�������ͺ��Ϻ��,���������,���ͻ�,�䲼͵�һ�˥ѥͥꥹ�Ȥˤʤä�ĺ���Ƥ���ޤ���������Ǽ��֤��줿����������������ե�����ؤܤ��Ȥ����������������Ƥ�����������Ȼפ��ޤ������������ߤ��������Ƥ���ޤ����ܤ�����PDF�Υ���ե�������ݥ�������饷��������������

PDF��ɽ��

PDF����

�ơ��ޡ��Ǹ��/��ʡ�㽾���Ԥ�ɬ�פʥ���ե�����ͤ���

����������ѥͥ�ǥ������å�����

�ơ��ޡ֥���ե����μ��������줾���Ω�줫���

�����ǥ��͡��������ӱʾ�Ƿ�������ꥹ�ȶ��±� �ۥ��ԥ������ɤ�ۥ��ԥ��±� ����Ĺ��

�ѥͥꥹ�ȡ�����ͺ��Ϻ��ʴ���ʡ��ʳ���� �Ҳ�ʡ����� �������ز� ������

������������������������Ĺ��Ǹ����̾��������

�����������������ͻ�ʰ���ˡ�� �� ����̥ۡ��ॱ������˥å���Ĺ��

���������������䲼͵�һ�ʰ�²�� �����ʤ��Τ� ��ɽ��

������������Ĵ�ֱ��

�ơ��ޡ��ᤷ�ߤ˴��ź�����ۥ��ԥ��ˤ����륰��ե�����

�ֱ�ԡ�����ů�������ꥹ�ȶ��±�����Ĺ/����ꥹ�ȶ��±�̾���ۥ��ԥ�Ĺ

������̾������/�ۥ��ԥ���������Ĺ��

������2015ǯ6��7��������

���֡�13������17��

��ꡧ������ء�������ۡ������ۡ���

���쳫�ϻ��֡�12��30ʬ

���û�ʡ��Ǹ��/��ʡ�㽾���ԡ���230̾�����

�����ߡ����ä�����ۡ���ڡ������餪�������ߤ���������

���á��������ݣ������ݣ�������

�ۡ���ڡ�����������ե�������ݥ�������ߡ����餪�������ߤ���������

������������3,500�ߡ��ǹ��ˤΤ�������ä����������ߤȤʤ�ޤ����Ȥ�λ������������

2015/2/17

��¼�û������ʸ������綵������������ꥹ�ȶ��±��ۥ��ԥ���Ǥ�Ǹ��Ĺ�˥ե�������

�ơ���

���Υ������ե������ִ��¥����ο���ؤ֡�

��������2015ǯ3��29������������13:30��16:30

����ꡧ����ݲ�ľ�ʥ���塼������12����1202��ļ�

�����ơ�

���������ֱ̹����¼�û������ʵ�����ض�����

�����֥����饹�פ��ԡ���²�Ȱ��żԤΥ����饹���롼�ס�����

�����֥ѥͥ�ǥ������å�������¼�����Ȼ������Ԥˤ�뼫ͳƤ��

���������ԡ�

�����������������ʶᵦ�����°�±������Ǹ���Ĺ��

�����������̻������ʻ�Ω˭���±����������Ρ�

���� ���������ʹ�Ω�������ť������������Ρ�

������ Ʒ�����ʹ�Ω�������ť������������̰����ܳ�1������

���ʥѥͥ�ǥ������å����θ�Ⱦ�ǡ��ե����Ȥμ���������

��������1,000�ߡʻ������ؿ�����ߤˤƸ�����ĺ���ޤ���

���������ߡ�����礻�� pecc-forum@fuksi-kagk-u.ac.jp

�����ʲ��Υɥᥤ��ϡ�ʡ��ʳءʥե����������ˡפǤ�����������ɽ���Τ���

���첻�ΰ�����ȴ���Ƥ��ޤ��Τǡ������Ϥκݤ˸����ղ�������

���������ߤκݤˤϡ�����̾�ȭ��潻���ɬ���������Ʋ�������

���������������ڤꡧʿ��27ǯ3��8������������â���������200̾�ˤˤʤ꼡�衢�����ڤ�Ȥʤ�ޤ���

PDF�����������

�ơ���

���Υ������ե������ִ��¥����ο���ؤ֡�

��������2015ǯ3��29������������13:30��16:30

����ꡧ����ݲ�ľ�ʥ���塼������12����1202��ļ�

�����ơ�

���������ֱ̹����¼�û������ʵ�����ض�����

�����֥����饹�פ��ԡ���²�Ȱ��żԤΥ����饹���롼�ס�����

�����֥ѥͥ�ǥ������å�������¼�����Ȼ������Ԥˤ�뼫ͳƤ��

���������ԡ�

�����������������ʶᵦ�����°�±������Ǹ���Ĺ��

�����������̻������ʻ�Ω˭���±����������Ρ�

���� ���������ʹ�Ω�������ť������������Ρ�

������ Ʒ�����ʹ�Ω�������ť������������̰����ܳ�1������

���ʥѥͥ�ǥ������å����θ�Ⱦ�ǡ��ե����Ȥμ���������

��������1,000�ߡʻ������ؿ�����ߤˤƸ�����ĺ���ޤ���

���������ߡ�����礻�� pecc-forum@fuksi-kagk-u.ac.jp

�����ʲ��Υɥᥤ��ϡ�ʡ��ʳءʥե����������ˡפǤ�����������ɽ���Τ���

���첻�ΰ�����ȴ���Ƥ��ޤ��Τǡ������Ϥκݤ˸����ղ�������

���������ߤκݤˤϡ�����̾�ȭ��潻���ɬ���������Ʋ�������

���������������ڤꡧʿ��27ǯ3��8������������â���������200̾�ˤˤʤ꼡�衢�����ڤ�Ȥʤ�ޤ���

PDF�����������

2015/1/20

2015ǯ�� �����ֺ¡��������ߥʡ��Υ������塼������ޤ���

2015ǯ�� �����ֺ¡��������ߥʡ��Υ������塼������ޤ�����

�ܤ����Ϥ������������������

http://www.kyoto-griefcare.or.jp/seminar/

2015ǯ�� �����ֺ¡��������ߥʡ��Υ������塼������ޤ�����

�ܤ����Ϥ������������������

http://www.kyoto-griefcare.or.jp/seminar/

2014/12/19

ǯ��ǯ�ϱĶȤˤĤ���

ʿ��26ǯ12��28�������ˡ�ʿ��27ǯ1��4��������

�δ��֡����٤ߤ������ޤ���

��ǯ�٤⤢�ȻĤ�鷺���Ǥ���������������ꤤ�פ��ޤ���

ʿ��26ǯ12��28�������ˡ�ʿ��27ǯ1��4��������

�δ��֡����٤ߤ������ޤ���

��ǯ�٤⤢�ȻĤ�鷺���Ǥ���������������ꤤ�פ��ޤ���

2014/12/16

�ְ��ť����åդ��Ԥ���²��οʤ���������ե����Τ���Υץ������פΥơ��ޤ��ɲá������ֺ¤����Ť���ޤ�����

2014ǯ12��14��������������ˤƸ����ֺ¤����֤���ޤ�����

�ֻդϺ䲼͵�Ҥ���ʤ��ɤ��²�β�־����ʤ��Τ�����ɽ�ˤǤ���

�䲼����ϡ���Ĺ����˴�����줿�����ԤǤ������Τ��и����顢�µ�����θ�λ��ΤǻҤɤ��˴��������²�β��Ω���夲�� ���̡���ò����²�ˤޤĤ��ơ��ޤȸ�������Ƥ��ޤ���

����ιֵ��ϡ����ݡ��ȥ��롼�פǼºݤ˹Ԥ��Ƥ���������åפ��濴�Ǥ��������Τ褦�ʥ������åפΤ���ؤӤξ�Ͼ��ʤ����ᤫ���ִ�˾���ͤ�¿�������˲ä���������ɲùֵ��Ȥʤ�ޤ�����

���üԤΥ����Ȥ����������ȴ�褷�ޤ���

�����ޤǤ������Ȥ��ʤ��ä��Τǡ�����������Ū�ˤ��Ƥߤ��ɤ��狼��ޤ�������²�����ؤθ��դ����Ȥ�����ä����դ��褦�Ȼפ��ޤ����������åդ˸����ơ���²�ؤ��б��ʤɤ��ٶ����Ĥ��ʤΤǡ����Ѥ������Ǥ������˥���ե�����ô�����Ƥ��륹���åդ˰��٤�äƤ�餤�����ξ�ǡ���Ǽ»ܤ��뤫�ɤ�����Ƥ�������Ǥ���

���դȤ�ǡ��פ���Ф����Ȥ��ȤƤ��ɤ��Ȼפ��ޤ����������åդ���ã���Ƴ��Ѥ��Ƥ��������Ǥ����ȤƤ�狼��䤹���פ��Τ���ä�������ĺ�����礭�ʳؤӤȤʤ�ޤ��������꤬�Ȥ��������ޤ�����

������դäѤΥ���ˤĤ��ơ��͡��ʥ�������來�ޤ������狼�������ΰ�̣��Ƴ�ǧ�Ǥ��ޤ������ǥ�����ե���ˤ����Ƥ⡢���Ѥ������Ȼפ��ޤ������꤬�Ȥ��������ޤ�����

����²��Υ롼�������λ����䡢����ե�����θ��Ǥ����ɤ��ä��Ǥ����ؤ�äƤ������凉���åդؤΥ����䡢���塢�ϰ�ǥ���ե������äƤ�������˳褫����Ȼפ��ޤ�����

����Ũ�ʹֺ¤꤬�Ȥ��������ޤ�����VTR����ľ���ޤ館��Ρ�ɬ��Ǥ������ߤ�ʤ��줾����Ӽ��θ������ꡢ����������ǡ������֤�����Ǥ��Ϥ�㤱�Ƥ��ޤ������Ǥ⡢�����ܤˤ���ʬ��λŻ��˼���Ȥ⤦�Ȼפ��������Ǥ������ǥ�����ե���κݤ˺����Υ�����ߤ�ʤǤ�äƤߤ����Ǥ���

�ֻդκ䲼�������Ƽ��ּԤγ����ޡ���������椪�ۤ������������꤬�Ȥ��������ޤ�����

2014ǯ12��14��������������ˤƸ����ֺ¤����֤���ޤ�����

�ֻդϺ䲼͵�Ҥ���ʤ��ɤ��²�β�־����ʤ��Τ�����ɽ�ˤǤ���

�䲼����ϡ���Ĺ����˴�����줿�����ԤǤ������Τ��и����顢�µ�����θ�λ��ΤǻҤɤ��˴��������²�β��Ω���夲�� ���̡���ò����²�ˤޤĤ��ơ��ޤȸ�������Ƥ��ޤ���

����ιֵ��ϡ����ݡ��ȥ��롼�פǼºݤ˹Ԥ��Ƥ���������åפ��濴�Ǥ��������Τ褦�ʥ������åפΤ���ؤӤξ�Ͼ��ʤ����ᤫ���ִ�˾���ͤ�¿�������˲ä���������ɲùֵ��Ȥʤ�ޤ�����

���üԤΥ����Ȥ����������ȴ�褷�ޤ���

�����ޤǤ������Ȥ��ʤ��ä��Τǡ�����������Ū�ˤ��Ƥߤ��ɤ��狼��ޤ�������²�����ؤθ��դ����Ȥ�����ä����դ��褦�Ȼפ��ޤ����������åդ˸����ơ���²�ؤ��б��ʤɤ��ٶ����Ĥ��ʤΤǡ����Ѥ������Ǥ������˥���ե�����ô�����Ƥ��륹���åդ˰��٤�äƤ�餤�����ξ�ǡ���Ǽ»ܤ��뤫�ɤ�����Ƥ�������Ǥ���

���դȤ�ǡ��פ���Ф����Ȥ��ȤƤ��ɤ��Ȼפ��ޤ����������åդ���ã���Ƴ��Ѥ��Ƥ��������Ǥ����ȤƤ�狼��䤹���פ��Τ���ä�������ĺ�����礭�ʳؤӤȤʤ�ޤ��������꤬�Ȥ��������ޤ�����

������դäѤΥ���ˤĤ��ơ��͡��ʥ�������來�ޤ������狼�������ΰ�̣��Ƴ�ǧ�Ǥ��ޤ������ǥ�����ե���ˤ����Ƥ⡢���Ѥ������Ȼפ��ޤ������꤬�Ȥ��������ޤ�����

����²��Υ롼�������λ����䡢����ե�����θ��Ǥ����ɤ��ä��Ǥ����ؤ�äƤ������凉���åդؤΥ����䡢���塢�ϰ�ǥ���ե������äƤ�������˳褫����Ȼפ��ޤ�����

����Ũ�ʹֺ¤꤬�Ȥ��������ޤ�����VTR����ľ���ޤ館��Ρ�ɬ��Ǥ������ߤ�ʤ��줾����Ӽ��θ������ꡢ����������ǡ������֤�����Ǥ��Ϥ�㤱�Ƥ��ޤ������Ǥ⡢�����ܤˤ���ʬ��λŻ��˼���Ȥ⤦�Ȼפ��������Ǥ������ǥ�����ե���κݤ˺����Υ�����ߤ�ʤǤ�äƤߤ����Ǥ���

�ֻդκ䲼�������Ƽ��ּԤγ����ޡ���������椪�ۤ������������꤬�Ȥ��������ޤ�����