- ホーム

- 協会からのお知らせ

協会からのお知らせ

2017/10/30

2017年度・第2回公開セミナーが「終末期患者を親にもつ子供へのグリーフケア」のテーマで開催されました。

台風が接近し、天候も荒れ模様の中、10月29日(日)知恩院 和順会館で、第2回公開セミナーを実施しました。

講師は小島ひで子先生です。

小島先生は現在、北里大学 看護学部 生涯発達看護学 小児看護学 教授としてご活躍されています。

ご専門は、死生学・小児看護学。

現在のご活動は、がん患者を親に持つ子どものグリーフケア、子どものグリーフケアに対応する医療者のためのプログラム開発などです。

受講生のご感想をご紹介します。

〇病棟で子どもへのグリーフケアを意識して関わる事例は少ないですが、直接的な関わりだけでなく子供をサポートしていく両親や家族のサポートをすることも大事だと思いました。病院でできるグリーフケアは、時間的にも限られていますが、少ない時間の中でも関わりをもっていきたいと思います。死別後に親がどのように子供に関わって行けばよいのか、退院までにアドバイスなどをしていければよいかと思っています。

〇子どもとの関わり方について理解することができた。また、家族全員がグリーフ対象者であることを自覚し、退院後は地域を巻き込んでのケアの必要性も感じた。

〇具体的なケアについて学べた。またロールプレイでより具体的に学ぶことができた。

〇以前、別の研修に参加しました。その際、遊びを通して感情表現をすること、安心・安全な場を提供することの大切さを学んだのですが、臨床実践となると、代表意志決定者である親の意向が強く、子供の立場や気持ちが置き去りになっているかのようなもどかしさを抱いていました。「間接的ケアも重要」という言葉が、このもどかしい思いを和らげてくれたように思います。

〇子供のグリーフケアの特徴や具体的な援助方法などわかりやすく教えていただき学ぶことができました。ロールプレイは恥ずかしいところもありましたが、4例それぞれカラーが違っていて、1人1人の感想から学ばせてもらうことがたくさんあり、よかったです。

足元が悪い中、遠くから来ていただいた受講生の皆様、講師の小島先生、大変お疲れ様でした。

台風が接近し、天候も荒れ模様の中、10月29日(日)知恩院 和順会館で、第2回公開セミナーを実施しました。

講師は小島ひで子先生です。

小島先生は現在、北里大学 看護学部 生涯発達看護学 小児看護学 教授としてご活躍されています。

ご専門は、死生学・小児看護学。

現在のご活動は、がん患者を親に持つ子どものグリーフケア、子どものグリーフケアに対応する医療者のためのプログラム開発などです。

受講生のご感想をご紹介します。

〇病棟で子どもへのグリーフケアを意識して関わる事例は少ないですが、直接的な関わりだけでなく子供をサポートしていく両親や家族のサポートをすることも大事だと思いました。病院でできるグリーフケアは、時間的にも限られていますが、少ない時間の中でも関わりをもっていきたいと思います。死別後に親がどのように子供に関わって行けばよいのか、退院までにアドバイスなどをしていければよいかと思っています。

〇子どもとの関わり方について理解することができた。また、家族全員がグリーフ対象者であることを自覚し、退院後は地域を巻き込んでのケアの必要性も感じた。

〇具体的なケアについて学べた。またロールプレイでより具体的に学ぶことができた。

〇以前、別の研修に参加しました。その際、遊びを通して感情表現をすること、安心・安全な場を提供することの大切さを学んだのですが、臨床実践となると、代表意志決定者である親の意向が強く、子供の立場や気持ちが置き去りになっているかのようなもどかしさを抱いていました。「間接的ケアも重要」という言葉が、このもどかしい思いを和らげてくれたように思います。

〇子供のグリーフケアの特徴や具体的な援助方法などわかりやすく教えていただき学ぶことができました。ロールプレイは恥ずかしいところもありましたが、4例それぞれカラーが違っていて、1人1人の感想から学ばせてもらうことがたくさんあり、よかったです。

足元が悪い中、遠くから来ていただいた受講生の皆様、講師の小島先生、大変お疲れ様でした。

2017/10/19

グリーフケアスクール 看護師・助産師コース上級 2日目のご報告

10月18日10:00〜17:00、グリーフケアスクール看護師・助産師コース上級の2日目の講義が行われました。

講師は、齋藤清二先生(立命館大学 総合心理学部 特別招聘教授)です。

齋藤先生のご専門は消化器内科学、心身医学、臨床心理学、医学教育学。

また、ナラティブ医療について、かねてより教育活動を行われてきた方です。

各自が行うグリーフワークにとって、各自のナラティブ(語り・物語ること・言葉を通して意味づけること)を意識して関わることは、とても意味があります。

講義は、温かい雰囲気の中、各自が発言できるワークが多く体験的に学ぶことができ、とてもわかりやすい内容でした。

皆様、満足してお帰りになりました。

以下、受講者のアンケートをご紹介します。

■アンケートコメント

・受講生の経験や質問に応じて、講義内容を変更しながらすすめていただけて良かったです。

聞きなれない単語も、先生の解説や具体的な表現でとてもわかりやすかったです。

疑問に思ったこと、自分の感じ方とは違うなと思ったことでも、中立的な好奇心を持ってきくことでポジティブに受け取れること。

そのことを患者さんとのかかわり方でや悩んでいるスタッフに伝えたいと思います。

・具体的な説明をもとに、話を広げながら講義を聞くことができて、大変興味をもって参加できました。

参加者の実例や生の声も大変参考になりました。

無知の姿勢と中立的な好奇心、とてもよくわかりました。

電話相談の中でも、相手に好奇心をもって、関わり続けたいと思います。

・それぞれの体験の話をあてはめながら考え、わかりやすかったです。

講義を聞くだけでなく、物語を作ったり考えたり、わかりやすかった。

来る前はナラティブの具体的なことがわからなかったが、先生の講義をお聞きして、無知の姿勢の大切さを学びました。

様々な視点から見ると、多くのことが見えて、わかりやすかったです。

患者さんのお話をお聞きするとき、意味づけし、それに基づいて行動していこうと思いました。

患者さんの物語をしっかり、受け止めていきたいです。

・一人ひとりがゆっくり発言でき、それについて十分なフィードバックがありました。

ワークを通して、みんなの考えなど、多くのものを得られました。

日々悩んだり、疑問に感じたり、じれったい思いをしていることの原因がとてもわかりやすく、ストンと胸に入ってきました。

先生のお話もわかりやすく、さらに支持的で何でも言える雰囲気がありました。

患者さんの話を新しい視点で聴くことができそうです。

活かしていけたらと思います。

受講者の皆様、そして齋藤先生、お疲れ様でした。

ありがとうございました。

10月18日10:00〜17:00、グリーフケアスクール看護師・助産師コース上級の2日目の講義が行われました。

講師は、齋藤清二先生(立命館大学 総合心理学部 特別招聘教授)です。

齋藤先生のご専門は消化器内科学、心身医学、臨床心理学、医学教育学。

また、ナラティブ医療について、かねてより教育活動を行われてきた方です。

各自が行うグリーフワークにとって、各自のナラティブ(語り・物語ること・言葉を通して意味づけること)を意識して関わることは、とても意味があります。

講義は、温かい雰囲気の中、各自が発言できるワークが多く体験的に学ぶことができ、とてもわかりやすい内容でした。

皆様、満足してお帰りになりました。

以下、受講者のアンケートをご紹介します。

■アンケートコメント

・受講生の経験や質問に応じて、講義内容を変更しながらすすめていただけて良かったです。

聞きなれない単語も、先生の解説や具体的な表現でとてもわかりやすかったです。

疑問に思ったこと、自分の感じ方とは違うなと思ったことでも、中立的な好奇心を持ってきくことでポジティブに受け取れること。

そのことを患者さんとのかかわり方でや悩んでいるスタッフに伝えたいと思います。

・具体的な説明をもとに、話を広げながら講義を聞くことができて、大変興味をもって参加できました。

参加者の実例や生の声も大変参考になりました。

無知の姿勢と中立的な好奇心、とてもよくわかりました。

電話相談の中でも、相手に好奇心をもって、関わり続けたいと思います。

・それぞれの体験の話をあてはめながら考え、わかりやすかったです。

講義を聞くだけでなく、物語を作ったり考えたり、わかりやすかった。

来る前はナラティブの具体的なことがわからなかったが、先生の講義をお聞きして、無知の姿勢の大切さを学びました。

様々な視点から見ると、多くのことが見えて、わかりやすかったです。

患者さんのお話をお聞きするとき、意味づけし、それに基づいて行動していこうと思いました。

患者さんの物語をしっかり、受け止めていきたいです。

・一人ひとりがゆっくり発言でき、それについて十分なフィードバックがありました。

ワークを通して、みんなの考えなど、多くのものを得られました。

日々悩んだり、疑問に感じたり、じれったい思いをしていることの原因がとてもわかりやすく、ストンと胸に入ってきました。

先生のお話もわかりやすく、さらに支持的で何でも言える雰囲気がありました。

患者さんの話を新しい視点で聴くことができそうです。

活かしていけたらと思います。

受講者の皆様、そして齋藤先生、お疲れ様でした。

ありがとうございました。

2017/10/12

第9回 子どもの死とグリーフケアについて考える交流講座

こども遺族会「小さないのち」は、子供を亡くした遺族を主に対象とする遺族会です。

代表の坂下さんは、当協会設立当初より講師としてご登壇いただくなど、ご協力をいただいています。

テーマ詳細・連絡先は、画像をご参照ください。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

■第9回 子どもの死とグリーフケアについて考える交流講座■

テーマ

「双子との別れと病院のグリーフケア(後編)」

発表者

「小さないのち」会員

対象

医療従事者

日時

2017年11月19日(日)10:45〜13:00 開場10:30

場所

関西学院大学梅田キャンバス1004室 茶屋町アプローズタワー10階

定員

80人(要予約)

参加費

小さないのち(子どもを亡くした家族の会)の運営への支援として

1口 500 円の寄付を 3 口(1500 円)以上でお願いいたします。

申し込み・問い合わせ

「小さないのち」に直接お願い致します。

※連絡先は、画像をご参照ください。

こども遺族会「小さないのち」は、子供を亡くした遺族を主に対象とする遺族会です。

代表の坂下さんは、当協会設立当初より講師としてご登壇いただくなど、ご協力をいただいています。

テーマ詳細・連絡先は、画像をご参照ください。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

■第9回 子どもの死とグリーフケアについて考える交流講座■

テーマ

「双子との別れと病院のグリーフケア(後編)」

発表者

「小さないのち」会員

対象

医療従事者

日時

2017年11月19日(日)10:45〜13:00 開場10:30

場所

関西学院大学梅田キャンバス1004室 茶屋町アプローズタワー10階

定員

80人(要予約)

参加費

小さないのち(子どもを亡くした家族の会)の運営への支援として

1口 500 円の寄付を 3 口(1500 円)以上でお願いいたします。

申し込み・問い合わせ

「小さないのち」に直接お願い致します。

※連絡先は、画像をご参照ください。

2017/9/12

2017年9月9日(土)に、第3回グリーフケアシンポジウムを開催しました。

今年で3回目となるグリーフケアシンポジウムを、京都の知恩院 和順会館 和順ホールで開催しました。いつも公開セミナーでお世話になっている和順会館ですが、大ホールをお借りしたのは初めて。講師にも好評のホールでした。

今回は、がん・新生児小児・在宅医療に関わる3領域の講師にご登壇いただきました。

参加者は看護師を中心に福祉職・医療職など多数の参加をいただきました。

日頃聞けない自分のお仕事以外の専門領域話もあり、かなり高い満足度で、皆様お帰りになりました。

講演者ごとにアンケートをご紹介します。

■大西秀樹先生(埼玉医科大学 国際医療センター 精神腫瘍科 教授)

基調講演テーマ

「遺族外来−病院で遺族をみる−」

・遺族やグリーフケアに対する一般的な勉強会ではなく、現場で起きていることを1つ1つ事例で示して具体的なケアの方向性を教授していただけたのが、とてもよかった。

日本の日常レベルで、遺族ケアの浸透を本気で考えていらっしゃるところに感銘を受けました。

・した方が良いことと、してはいけないことについてぼんやりとしかまとまっていませんでした。それが「有害援助」と「有用援助」の説明で、とても明確になり、わかりやすく教えていただけました。他スタッフの協力を得られる説明ができそうです。

・看護師として、いつも遺族にどのような言葉をかけたらよいのか迷っていました。「有用援助」とはどういうものなのかがよくわかり、気をつけようと思いました。あの関わりでよかったのか、など色々考えていた部分が少し晴れた気がします。ありがとうございました。

・グリーフケアに携わる際、目の前の辛さや悲しみを緩和したいと思い、そこに目がいっていました。そして何とかしたいと関わることで、お互いの負担になっていたと感じました。実際、何とかしたいと無理に話していたこともありました。援助が遺族の方にとって害にならないよう、正直に自分の思いを伝えていきたいです。

・事例を聞きながらの話だったので、実際の様子が理解しやすかった。具体的な対応策や、おすすめの書籍など紹介してもらえたので早速学んでいきたい。

・実際に外来でどのような患者が来ているのか、どう対応しているのかを知ることができよかった。教科書では学べない臨床場面の一部を知ることができ、遺族外来の必要性・重要性を知ることができてよかった。

・福祉の現場で働いています。患者の死、遺族と関わる場面はあまりないのですが、援助者として基本姿勢、有用援助の対応はどんな場面でも通用すると思いました。また、遺族と接して言葉に詰まる様なことが無い訳ではなく、実際そうなった時に心の準備として、とても参考になりました。

■船戸正久先生(大阪発達総合療育センター副センター長)

講演テーマ

「小児医療におけるグリーフケア−重症児者のトータルケアを多職種協働でどのように支援するか−」

・ご本人、家族の意志や思いを知り、医療者も家族と同じ方向性になるよう話し合うACP(アドバンス ケア プランニング)はとても大切だと思いました。医師なりの思いがあり、時に話し合いも難しく感じることもあります。しかし、治療の場から生活主体の場所へ移行していくときに、生活者の視点を大切にし、同じ方向におけるよう話し合っていきたいと思います。

・NICUに勤務している看護師です。当院でも今年度13トリソミーの児が自宅へ帰ることができました。在宅移行にあたってACPのようなものの必要性を強く感じました。当院でも取り入れていけたらと思いました。

・もっと、1日でも話を聞きたかったです。NICUの長期の児の看取りをどこでするのか?家族のマンパワーだったり、在宅への移行をとても悩みます。協働意思決定が、もっとスタンダードになるように、たくさん家族と話し合っていきたいです。

・「安らかな看取り」を提供することも医療者の大切な役割だ、という点は本当にその通りだと思う。自分たち医療者が満足し、やりきったと思えるケアではなく家族が満足し、よかったと思えるような看取りができればと思います。

・普段産婦人科で、重篤な状態にある児の母親を数日間看護しています。その母親たちはその後もずっと児の介護をしていくんだと改めて感じました。予後のよくない状態がわかっている時の、選択肢の提示はとても大切だと思いました。

・本人の意思が示せない小児について、ACPをどう考えるか疑問だった。最後の事例を聞いて、なるほどと思った。病院と療養施設の違いもよく知らなかったので、わかりやすかった。在宅への道をひらくために大事な取り組みだと思った。

・病院内でしか生活の場が得られないと思っていた児が、人工呼吸器を装着したまま在宅療養に切り替えられ、実現できたばかりで、その児らしくQOLが向上したことは素晴らしい事例だと思った。意思決定について親のサポートについても学びを得られました。

■藤田拓司先生(医療法人 拓海会 神経内科クリニック 理事長)

講演テーマ

「在宅医療におけるグリーフ・ワーク・サポート。グリーフの最小化に必要なこと」

・実際関わっている福祉の現場での、よく遭遇する場面が多かったので、納得して聞くことができました。昔は「食べれない→即胃ろう造設」の様な話ばかりで結局、本人や家族の意思は全く考慮されなかった感じがありましたが、少しずつ、本人がどうしたいか?で意志決定が行われるように変わってきていると感じました。

・家族のとらえる認識と、医療者の認識の差異をきちんとつきつめないと、後々トラブルの火種になると思いました。こうだろうと決めつけず、一つ一つ確認していくことがより良い在宅終末期に繋がるとわかりました。家族の心理的負担を減らす工夫がよくわかりました。言葉一つでも、とても大事だと感じました。

・遺族の悲嘆には、生前の医療者の関わりや意思決定支援、医療者の説明、確認などが大切だと思った。地域のがん支援センターでグリーフケアを行っています。今後、医療と地域との連携は欠かせないと思います。どう繋げていくのか、システム構築も学びたいです。

・高齢者の栄養管理はいろいろ相談を受けながらいつも悩んでいるところでした。とても参考になりました。

・訪問看護師をしています。先生のお話を聞き、先生のようなわかりやすく説明をしていただけるDrが増えたらいいなと思いました。

・意思決定支援については、本人の意見を尊重したいと思い考えてもらおうとします。しかし、中には決められない人もいることを学び、無理に決めていただかなくても良いことがわかり、よかったです。話の聞き方や、意思決定の評価もこれから学びを活かして頑張りたいと思います。

・認知症や終末期せん妄の方が多く、意思決定支援の難しさを感じていました。今回、そのポイントを学ぶことができて、よかったです。

今後も京都グリーフケア協会は「グリーフケア」を日々実践し続けている様々な専門職業者に講師になっていただき、看取り前後に携わる様々な職業者に対して「グリーフケア」を多様な角度から学んで頂ける機会を設けて参ります。

当日お越しになった皆様、ご講演者の皆様、当シンポジウムを広報いただいた皆様、誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。

今年で3回目となるグリーフケアシンポジウムを、京都の知恩院 和順会館 和順ホールで開催しました。いつも公開セミナーでお世話になっている和順会館ですが、大ホールをお借りしたのは初めて。講師にも好評のホールでした。

今回は、がん・新生児小児・在宅医療に関わる3領域の講師にご登壇いただきました。

参加者は看護師を中心に福祉職・医療職など多数の参加をいただきました。

日頃聞けない自分のお仕事以外の専門領域話もあり、かなり高い満足度で、皆様お帰りになりました。

講演者ごとにアンケートをご紹介します。

■大西秀樹先生(埼玉医科大学 国際医療センター 精神腫瘍科 教授)

基調講演テーマ

「遺族外来−病院で遺族をみる−」

・遺族やグリーフケアに対する一般的な勉強会ではなく、現場で起きていることを1つ1つ事例で示して具体的なケアの方向性を教授していただけたのが、とてもよかった。

日本の日常レベルで、遺族ケアの浸透を本気で考えていらっしゃるところに感銘を受けました。

・した方が良いことと、してはいけないことについてぼんやりとしかまとまっていませんでした。それが「有害援助」と「有用援助」の説明で、とても明確になり、わかりやすく教えていただけました。他スタッフの協力を得られる説明ができそうです。

・看護師として、いつも遺族にどのような言葉をかけたらよいのか迷っていました。「有用援助」とはどういうものなのかがよくわかり、気をつけようと思いました。あの関わりでよかったのか、など色々考えていた部分が少し晴れた気がします。ありがとうございました。

・グリーフケアに携わる際、目の前の辛さや悲しみを緩和したいと思い、そこに目がいっていました。そして何とかしたいと関わることで、お互いの負担になっていたと感じました。実際、何とかしたいと無理に話していたこともありました。援助が遺族の方にとって害にならないよう、正直に自分の思いを伝えていきたいです。

・事例を聞きながらの話だったので、実際の様子が理解しやすかった。具体的な対応策や、おすすめの書籍など紹介してもらえたので早速学んでいきたい。

・実際に外来でどのような患者が来ているのか、どう対応しているのかを知ることができよかった。教科書では学べない臨床場面の一部を知ることができ、遺族外来の必要性・重要性を知ることができてよかった。

・福祉の現場で働いています。患者の死、遺族と関わる場面はあまりないのですが、援助者として基本姿勢、有用援助の対応はどんな場面でも通用すると思いました。また、遺族と接して言葉に詰まる様なことが無い訳ではなく、実際そうなった時に心の準備として、とても参考になりました。

■船戸正久先生(大阪発達総合療育センター副センター長)

講演テーマ

「小児医療におけるグリーフケア−重症児者のトータルケアを多職種協働でどのように支援するか−」

・ご本人、家族の意志や思いを知り、医療者も家族と同じ方向性になるよう話し合うACP(アドバンス ケア プランニング)はとても大切だと思いました。医師なりの思いがあり、時に話し合いも難しく感じることもあります。しかし、治療の場から生活主体の場所へ移行していくときに、生活者の視点を大切にし、同じ方向におけるよう話し合っていきたいと思います。

・NICUに勤務している看護師です。当院でも今年度13トリソミーの児が自宅へ帰ることができました。在宅移行にあたってACPのようなものの必要性を強く感じました。当院でも取り入れていけたらと思いました。

・もっと、1日でも話を聞きたかったです。NICUの長期の児の看取りをどこでするのか?家族のマンパワーだったり、在宅への移行をとても悩みます。協働意思決定が、もっとスタンダードになるように、たくさん家族と話し合っていきたいです。

・「安らかな看取り」を提供することも医療者の大切な役割だ、という点は本当にその通りだと思う。自分たち医療者が満足し、やりきったと思えるケアではなく家族が満足し、よかったと思えるような看取りができればと思います。

・普段産婦人科で、重篤な状態にある児の母親を数日間看護しています。その母親たちはその後もずっと児の介護をしていくんだと改めて感じました。予後のよくない状態がわかっている時の、選択肢の提示はとても大切だと思いました。

・本人の意思が示せない小児について、ACPをどう考えるか疑問だった。最後の事例を聞いて、なるほどと思った。病院と療養施設の違いもよく知らなかったので、わかりやすかった。在宅への道をひらくために大事な取り組みだと思った。

・病院内でしか生活の場が得られないと思っていた児が、人工呼吸器を装着したまま在宅療養に切り替えられ、実現できたばかりで、その児らしくQOLが向上したことは素晴らしい事例だと思った。意思決定について親のサポートについても学びを得られました。

■藤田拓司先生(医療法人 拓海会 神経内科クリニック 理事長)

講演テーマ

「在宅医療におけるグリーフ・ワーク・サポート。グリーフの最小化に必要なこと」

・実際関わっている福祉の現場での、よく遭遇する場面が多かったので、納得して聞くことができました。昔は「食べれない→即胃ろう造設」の様な話ばかりで結局、本人や家族の意思は全く考慮されなかった感じがありましたが、少しずつ、本人がどうしたいか?で意志決定が行われるように変わってきていると感じました。

・家族のとらえる認識と、医療者の認識の差異をきちんとつきつめないと、後々トラブルの火種になると思いました。こうだろうと決めつけず、一つ一つ確認していくことがより良い在宅終末期に繋がるとわかりました。家族の心理的負担を減らす工夫がよくわかりました。言葉一つでも、とても大事だと感じました。

・遺族の悲嘆には、生前の医療者の関わりや意思決定支援、医療者の説明、確認などが大切だと思った。地域のがん支援センターでグリーフケアを行っています。今後、医療と地域との連携は欠かせないと思います。どう繋げていくのか、システム構築も学びたいです。

・高齢者の栄養管理はいろいろ相談を受けながらいつも悩んでいるところでした。とても参考になりました。

・訪問看護師をしています。先生のお話を聞き、先生のようなわかりやすく説明をしていただけるDrが増えたらいいなと思いました。

・意思決定支援については、本人の意見を尊重したいと思い考えてもらおうとします。しかし、中には決められない人もいることを学び、無理に決めていただかなくても良いことがわかり、よかったです。話の聞き方や、意思決定の評価もこれから学びを活かして頑張りたいと思います。

・認知症や終末期せん妄の方が多く、意思決定支援の難しさを感じていました。今回、そのポイントを学ぶことができて、よかったです。

今後も京都グリーフケア協会は「グリーフケア」を日々実践し続けている様々な専門職業者に講師になっていただき、看取り前後に携わる様々な職業者に対して「グリーフケア」を多様な角度から学んで頂ける機会を設けて参ります。

当日お越しになった皆様、ご講演者の皆様、当シンポジウムを広報いただいた皆様、誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。

2017/9/8

2017年度・第4回公開講座が「事例検討の実際: 看護職のグリーフケアに焦点を当てて」のテーマで開催されました。

9月3日(日)当協会で、第4回公開講座を実施しました。

講師は玉木敦子です。

玉木先生は現在、神戸女子大学 看護学部 看護学科教授として教育に携わっておられます。

ご専門は、精神看護学。女性のメンタルヘルス、周産期メンタルヘルスをテーマに研究や実践活動を行われてきました。

受講生のご感想をご紹介します。

○事例の取り上げ方や、質問の投げかけ方が大変勉強になりました。今回参加させていただいた内容に、大変良いヒントがありました。実行しようと思うとパワーもいり

ますが、私にできることから進めていきたいと思います。

〇事例検討のファシリテーターの役割を理解することができた。自分の症例を発表し、グリーフケアに繋がったか、繋がらなかったかが参加メンバーの言葉で少し解消されてよかった。カンファレンスの方法や、立場、立場での役割を遂行することでカンファレンスの内容が決まるということを職場で振り返り、実施できたらと思います。

〇人の死に関わるところでの新人看護師の思いや考えを引き出したり、この状況ではこの看護が望ましいんじゃないかなど考えるには、講義でなく事例検討の方が、より深く考え、一人ひとりの思いを理解することができるなと感じた。時間がかかることであり、みんながイメージできる事例でと考えるとすぐに実践することは難しいが、ファシリテーターの特徴を踏まえながら、個別に考え方を聞いたりするだけでも活用できると思った。

次回の公開講座・公開セミナーは10月29日(日)。

小島ひで子先生(小児看護学)による公開セミナー「終末期患者を親に持つ子どもへのグリーフケア」です。ご興味のある方はご検討ください。

本日も遠くから来ていただいた受講生の皆様、講師の玉木先生、お疲れ様でした。

9月3日(日)当協会で、第4回公開講座を実施しました。

講師は玉木敦子です。

玉木先生は現在、神戸女子大学 看護学部 看護学科教授として教育に携わっておられます。

ご専門は、精神看護学。女性のメンタルヘルス、周産期メンタルヘルスをテーマに研究や実践活動を行われてきました。

受講生のご感想をご紹介します。

○事例の取り上げ方や、質問の投げかけ方が大変勉強になりました。今回参加させていただいた内容に、大変良いヒントがありました。実行しようと思うとパワーもいり

ますが、私にできることから進めていきたいと思います。

〇事例検討のファシリテーターの役割を理解することができた。自分の症例を発表し、グリーフケアに繋がったか、繋がらなかったかが参加メンバーの言葉で少し解消されてよかった。カンファレンスの方法や、立場、立場での役割を遂行することでカンファレンスの内容が決まるということを職場で振り返り、実施できたらと思います。

〇人の死に関わるところでの新人看護師の思いや考えを引き出したり、この状況ではこの看護が望ましいんじゃないかなど考えるには、講義でなく事例検討の方が、より深く考え、一人ひとりの思いを理解することができるなと感じた。時間がかかることであり、みんながイメージできる事例でと考えるとすぐに実践することは難しいが、ファシリテーターの特徴を踏まえながら、個別に考え方を聞いたりするだけでも活用できると思った。

次回の公開講座・公開セミナーは10月29日(日)。

小島ひで子先生(小児看護学)による公開セミナー「終末期患者を親に持つ子どもへのグリーフケア」です。ご興味のある方はご検討ください。

本日も遠くから来ていただいた受講生の皆様、講師の玉木先生、お疲れ様でした。

2017/9/4

緩和ケアに関心のある人のためのエンカウンターグループのお知らせ

以下、研修会をお知らせします。

主催者は、廣瀬寛子先生(戸田中央総合病院カウンセリング室 室長)です。

生と死に関わるうえで、自らの役割を果たす一方で、自らの感情を置き去りにしていませんか。

この研修は、日常から離れ、自然に囲まれた静かな空間で自分らしさを見つめる機会です。

ご興味のある方は、以下概要と添付のチラシをご参照ください。

■日時 平成29年11月18日(土)15:00〜21日(火)12:00(3泊4日)

■場所 グループ・イン ほりのや

〒401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野字高地坂1014

■対象 緩和ケアに関心のある人

■定員 10名

■参加費 56,000円(研修費28,000円/宿泊費食費28,000円)

■申し込み方法 チラシをご覧ください。

チラシダウンロード

■申し込み締切 平成29年10月18日(水)締切

以下、研修会をお知らせします。

主催者は、廣瀬寛子先生(戸田中央総合病院カウンセリング室 室長)です。

生と死に関わるうえで、自らの役割を果たす一方で、自らの感情を置き去りにしていませんか。

この研修は、日常から離れ、自然に囲まれた静かな空間で自分らしさを見つめる機会です。

ご興味のある方は、以下概要と添付のチラシをご参照ください。

■日時 平成29年11月18日(土)15:00〜21日(火)12:00(3泊4日)

■場所 グループ・イン ほりのや

〒401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野字高地坂1014

■対象 緩和ケアに関心のある人

■定員 10名

■参加費 56,000円(研修費28,000円/宿泊費食費28,000円)

■申し込み方法 チラシをご覧ください。

チラシダウンロード

■申し込み締切 平成29年10月18日(水)締切

2017/8/29

「グリーフケア公開講座 悲嘆について学ぶ」のお知らせ

本日は、以下の講座のご案内です。

講義詳細はチラシまたはURLをご参照下さい。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

【グリーフケア公開講座 「悲嘆」について学ぶ】

開催期間

2017年10月6日(金)〜12月1日(金) 全8回

開講時間

午後6時30分〜午後8時(90分)

会場

上智大学 大阪サテライトキャンパス

〒531-0072 大阪市北区豊崎3-12-8 サクラファミリア2階

申込み期間

2017年9月20日(水)まで

募集定員

100名

受講料

14,000円

申し込み方法

WEBエントリーまたは郵送

主催

上智大学グリーフケア研究所

龍谷大学人間・科学・宗教オープン・リサーチ・センター

■上智大学グリーフケア研究所

https://www.sophia.ac.jp/jpn/otherprograms/griefcare

本日は、以下の講座のご案内です。

講義詳細はチラシまたはURLをご参照下さい。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

【グリーフケア公開講座 「悲嘆」について学ぶ】

開催期間

2017年10月6日(金)〜12月1日(金) 全8回

開講時間

午後6時30分〜午後8時(90分)

会場

上智大学 大阪サテライトキャンパス

〒531-0072 大阪市北区豊崎3-12-8 サクラファミリア2階

申込み期間

2017年9月20日(水)まで

募集定員

100名

受講料

14,000円

申し込み方法

WEBエントリーまたは郵送

主催

上智大学グリーフケア研究所

龍谷大学人間・科学・宗教オープン・リサーチ・センター

■上智大学グリーフケア研究所

https://www.sophia.ac.jp/jpn/otherprograms/griefcare

2017/8/28

子どもの死とグリーフケアについて考える交流講座

こども遺族会「小さないのち」は、子供を亡くした遺族を主に対象とする遺族会です。

代表の坂下さんは、当協会設立当初より講師としてご登壇いただくなど、ご協力をいただいています。

テーマ詳細・連絡先は、画像をご参照ください。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

■子どもの死とグリーフケアについて考える交流講座■

テーマ

「双子との別れと病院のグリーフケア(前編)」

発表者

「小さないのち」会員

対象

医療従事者

日時

2017年9月10日(日) 10:45〜13:00 開場10:30

場所

関西学院大学梅田キャンバス1406室 茶屋町アプローズタワー14階

定員

40人(要予約)

参加費

小さないのち(子どもを亡くした家族の会)の運営への支援として

一口 500 円の寄付を 3 口(1500 円)以上でお願いいたします。

申し込み・問い合わせ

「小さないのち」に直接お願い致します。

※連絡先は、画像をご参照ください。

こども遺族会「小さないのち」は、子供を亡くした遺族を主に対象とする遺族会です。

代表の坂下さんは、当協会設立当初より講師としてご登壇いただくなど、ご協力をいただいています。

テーマ詳細・連絡先は、画像をご参照ください。

ご興味のある方はいかれてみてはいかがでしょうか。

■子どもの死とグリーフケアについて考える交流講座■

テーマ

「双子との別れと病院のグリーフケア(前編)」

発表者

「小さないのち」会員

対象

医療従事者

日時

2017年9月10日(日) 10:45〜13:00 開場10:30

場所

関西学院大学梅田キャンバス1406室 茶屋町アプローズタワー14階

定員

40人(要予約)

参加費

小さないのち(子どもを亡くした家族の会)の運営への支援として

一口 500 円の寄付を 3 口(1500 円)以上でお願いいたします。

申し込み・問い合わせ

「小さないのち」に直接お願い致します。

※連絡先は、画像をご参照ください。

2017/8/18

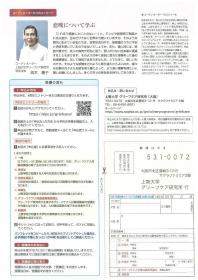

グリーフケアスクール 「看護師・助産師コース上級」に、新しく講師を迎えました

新たにご登壇いただくことになったのは、齋藤清二先生(立命館大学 総合心理学部特別招聘教授・大学院応用人間科学研究科 併任・富山大学 名誉教授)です。

ご専門は、消化器内科学・心身医学・臨床心理学・医学教育学。

医療および対人援助領域における、ナラティブ・アプローチの理論・実践・教育についての研究を行われています。

※ナラティブとは、「私達が日常経験しているできごとを“ことば”を紡ぎあわせることを通じて意味づける行為、または意味づけられたもの」の意。

「語る/聴く」「書く/読む」といった相互交流を通じて,人生に豊かな意味をもたらす物語について理解し、実践に活かす方策を探られています。

物語を用いる質的研究法(ナラティブ研究、事例研究、アクションリサーチなど)の開発、改良についての研究も行われています。

また、対人援助実践に必要とされる物語能力(ナラティブ・コンピテンス)の涵養のための教育技法の開発や、医療・心理臨床領域における、エビデンス(科学的根拠)

とナラティブ(物語)の統合的実践に関する研究も行われています。

■講師プロフィール

http://www.kyoto-griefcare.or.jp/teacher/koushi_36.html

■グリーフケアとナラティブ

自らの経験に意味付けを行い、自らの世界を再構成するプロセスは、グリーフワークの大切な一つの要素です。

直接的であれ間接的であれ、この意味づけを支援する行為はグリーフケアの一形態です。

今回、当協会は物語(語り)が、経験を意味づける働きを持っている点に着目しました。

患者・家族の物語(語り)を尊重すること自体が、各自の意味づけに有用に作用し、各自の世界を再構築する一助となります。

ナラティブアプローチでは、医療者の方々が、患者が主観的に体験する物語を尊重し、対話を通して医療者の方々と共同ですり合わせ、新たな物語が浮かび上がってくるプロセスを大切にします。また、その対象は患者だけでなく、時には家族に対しても向けられます。

これはグリーフワークの支援に他なりません。

変化していく患者・家族の語りに、医療者が向き合い続けることは、とても大切です。

ナラティブアプローチにより提供される質の高い医療は、患者死後も遺族にとって何等かの助けになることは、支援いただいている遺族会代表の方々からも聞かれることでもあります。

こうしたことから、医療分野で早くからナラティブの視点に注目され、研究を積み重ねてこられた齋藤清二先生にご登壇いただくこととなりました。

齋藤先生は、長く教育に携わっておられ、具体的なナラティブアプローチの教育方法にも精通されています。

受講された方には、エビデンスベースの医療とナラティブベースの医療を組み合わせながら、患者・家族の語りを大切にする医療を提供していただけたらと思っています。

これからも、深く学び、現場での実践に役立てていただけるようにこれからも講義を構成して参ります。

新たにご登壇いただくことになったのは、齋藤清二先生(立命館大学 総合心理学部特別招聘教授・大学院応用人間科学研究科 併任・富山大学 名誉教授)です。

ご専門は、消化器内科学・心身医学・臨床心理学・医学教育学。

医療および対人援助領域における、ナラティブ・アプローチの理論・実践・教育についての研究を行われています。

※ナラティブとは、「私達が日常経験しているできごとを“ことば”を紡ぎあわせることを通じて意味づける行為、または意味づけられたもの」の意。

「語る/聴く」「書く/読む」といった相互交流を通じて,人生に豊かな意味をもたらす物語について理解し、実践に活かす方策を探られています。

物語を用いる質的研究法(ナラティブ研究、事例研究、アクションリサーチなど)の開発、改良についての研究も行われています。

また、対人援助実践に必要とされる物語能力(ナラティブ・コンピテンス)の涵養のための教育技法の開発や、医療・心理臨床領域における、エビデンス(科学的根拠)

とナラティブ(物語)の統合的実践に関する研究も行われています。

■講師プロフィール

http://www.kyoto-griefcare.or.jp/teacher/koushi_36.html

■グリーフケアとナラティブ

自らの経験に意味付けを行い、自らの世界を再構成するプロセスは、グリーフワークの大切な一つの要素です。

直接的であれ間接的であれ、この意味づけを支援する行為はグリーフケアの一形態です。

今回、当協会は物語(語り)が、経験を意味づける働きを持っている点に着目しました。

患者・家族の物語(語り)を尊重すること自体が、各自の意味づけに有用に作用し、各自の世界を再構築する一助となります。

ナラティブアプローチでは、医療者の方々が、患者が主観的に体験する物語を尊重し、対話を通して医療者の方々と共同ですり合わせ、新たな物語が浮かび上がってくるプロセスを大切にします。また、その対象は患者だけでなく、時には家族に対しても向けられます。

これはグリーフワークの支援に他なりません。

変化していく患者・家族の語りに、医療者が向き合い続けることは、とても大切です。

ナラティブアプローチにより提供される質の高い医療は、患者死後も遺族にとって何等かの助けになることは、支援いただいている遺族会代表の方々からも聞かれることでもあります。

こうしたことから、医療分野で早くからナラティブの視点に注目され、研究を積み重ねてこられた齋藤清二先生にご登壇いただくこととなりました。

齋藤先生は、長く教育に携わっておられ、具体的なナラティブアプローチの教育方法にも精通されています。

受講された方には、エビデンスベースの医療とナラティブベースの医療を組み合わせながら、患者・家族の語りを大切にする医療を提供していただけたらと思っています。

これからも、深く学び、現場での実践に役立てていただけるようにこれからも講義を構成して参ります。

2017/7/1

第22回日本緩和医療学会学術大会・第21回フューネラルビジネスフェア参加のご報告

6月23日・24日に日本緩和医療学会学術大会、6月26日・27日にフューネラルビジネスフェアがパシフィコ横浜で行われ、当協会も参加してきました。

緩和医療学会学術大会では、多くの看護師や医師の方々とお話しすることができました。

受講生や講師の皆様にもお立ち寄りいただきました。

ビジネスフェアでは、当協会で講師をしていただいている梶山徹先生(関西電力病院)に、ご講演をいただきました。

緩和ケア・の考え方について、わかりやすく話されていました。

受講生も多く、皆様、熱心に聞かれていました。

またブースにいると以前よりグリーフケアに興味のある葬儀社従業員の方が増えたように思いました。

高齢化が進み今後、より多くの方が、実際に死を目の前にする状況となっていきます。

患者本人や家族を取り巻く状況も、変わっていきます。

関わる専門職の方々がグリーフケアを学び、患者と家族への関わりを連携して考えられる世の中になればよいですね。

当協会は、皆様に学んでいただくための活動を、これからもこつこつ続けていきたいと思います。

お立ち寄りいただいた皆様、ありがとうございました。

お疲れ様でした。

6月23日・24日に日本緩和医療学会学術大会、6月26日・27日にフューネラルビジネスフェアがパシフィコ横浜で行われ、当協会も参加してきました。

緩和医療学会学術大会では、多くの看護師や医師の方々とお話しすることができました。

受講生や講師の皆様にもお立ち寄りいただきました。

ビジネスフェアでは、当協会で講師をしていただいている梶山徹先生(関西電力病院)に、ご講演をいただきました。

緩和ケア・の考え方について、わかりやすく話されていました。

受講生も多く、皆様、熱心に聞かれていました。

またブースにいると以前よりグリーフケアに興味のある葬儀社従業員の方が増えたように思いました。

高齢化が進み今後、より多くの方が、実際に死を目の前にする状況となっていきます。

患者本人や家族を取り巻く状況も、変わっていきます。

関わる専門職の方々がグリーフケアを学び、患者と家族への関わりを連携して考えられる世の中になればよいですね。

当協会は、皆様に学んでいただくための活動を、これからもこつこつ続けていきたいと思います。

お立ち寄りいただいた皆様、ありがとうございました。

お疲れ様でした。